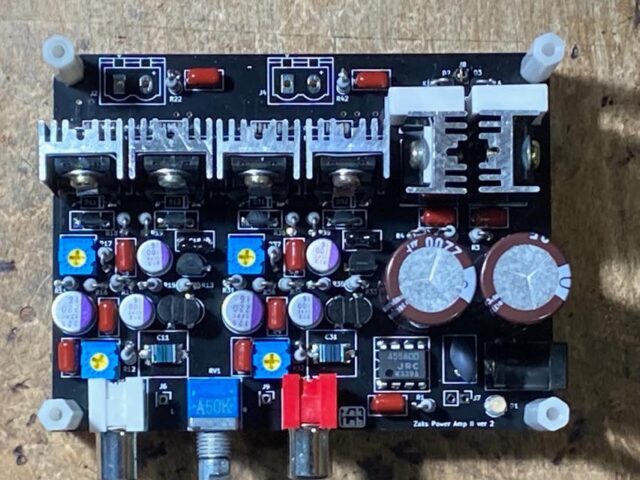

OPAmp版が割と上手くできてしまったので、今度はフルトランジスタで実装してみようかな…と。とはいえ、電源にはIC使ってるんやけどね(笑)。

これもまた頒布したいと思っているので、まずは説明書きのページを。

念の為やけど、単なる部品の詰め合わせなので、全ては自己責任でね。

●仕様

回路としては、かのクリスキットP-35IIIの回路を参考に、少し簡略化した形で設計した。電源電圧も全く異なるので、電流設計からやりなおし。それに、OPAmp版でも採用した中点生成回路を付加しただけやな。

出力は8Ωで3W程度。それでも家の中で鳴らすなら充分やね。なお、初期版からドライブ段のトランジスタを変更した。小さくて良い奴が見つかったので。

●部品表

いずれも秋月で確保できるハズ。まぁ、なくてもどこかの電子部品屋で手に入るよね。ただ、なんか最近パワートランジスタの欠品が多い。在庫限りになってなくても入荷未定とかな。

| Ref | Qnty | 仕様 | 秋月番号 |

| C1, C2, C5, C12, C15, C16, C19, C32, C35, C36, C39 | 11 | 0.1uF(注意1) | 109790 |

| C3, C4 | 2 | 2200uF(注意2) | 108384 |

| C11, C31 | 2 | 1uF(注意3) | 109792 |

| C13, C33 | 2 | 220uF(注意4) | 108291 |

| C14, C17, C34, C37 | 4 | 100uF(注意4) | 108290 |

| C18, C38 | 2 | 47pF(注意5) | 116003 |

| D1 | 1 | 3mm(注意6) | 111633 |

| D2, D3 | 2 | 1S4 or 1S10 | 116384 |

| D11, D12, D31, D32 | 4 | 1SS178(注意11) | 107783 |

| HT1, HT2, HT3, HT4, HT5, HT6 | 6 | 放熱板 | 105052 |

| 放熱シート | 10 | 102687 | |

| J1 | 1 | L-Line In(白) | 116497 |

| J3 | 1 | R-Line In(赤) | 116498 |

| J2, J4 | 2 | SP Out(注意7) | 101313 |

| J5 | 1 | DCジャック(注意8) | 106568 |

| Q1 | 1 | 2SD880L | 108748 |

| Q2 | 1 | 2SB834L-Y | 108747 |

| Q11, Q12, Q31, Q32 | 4 | 2SA970GR | 104252 |

| Q13, Q33 | 2 | 2SC2240GR | 110528 |

| Q14, Q34 | 2 | ISC3244AS1 | 114776 |

| Q15, Q35 | 2 | ISA1284AS1 | 114826 |

| Q16, Q36 | 2 | 2SC3851A | 107721 |

| Q17, Q37 | 2 | 2SA1488A | 107677 |

| R20, R21, R40, R41 | 4 | 0.1 Ohm 1W | 108798 |

| R22, R42 | 2 | 10 Ohm 1W | 108805 |

| R4, R18, R19, R38, R39 | 5 | 100 Ohm 1W | 108816 |

| R17, R37 | 2 | 270 Ohm → 300 Ohm 1W | 108824 |

| R16, R36 | 2 | 1k ohm 1W | 108829 |

| R14, R34 | 2 | 1.5k ohm 1W | 108830 |

| R13, R33 | 2 | 2.4k ohm 1W | 108833 |

| R11, R31 | 2 | 4.7k ohm 1W | 108838 |

| R1, R2, R3, R12, R32 | 5 | 10k Ohm 1W | 108839 |

| R15, R35 | 2 | 22k Ohm 1W | 117324 |

| R5, R6 | 2 | 1 Ohm 5W | 110701 |

| RV1 | 1 | 50k Ohm(注意9) | 112574 |

| RV11, RV31 | 2 | 10k Ohm | 114905 |

| RV12, RV32 | 2 | 300 Ohm | 114899 |

| TH1 | 1 | 5D2-07LC | 114980 |

| U1 | 1 | NJM4558(注意10) | 111236 |

| ネジ | 6 | M3-8 | |

| ラグ | 4 | M3 | 105093 |

| ワッシャ | 6 | M3 | |

| 電源アダプタ | 1 | 19V 3A以上 | 110665 |

- 注意1:ここはフィルム系がオススメ。積層セラミックとかはヲイラは使わん。

- 注意2:16V以上あれば問題ない。容量もこれ以上あれば大丈夫やと思う。最近オーディオ用コンデンサが激減してるみたいなので、高分子系の1200uF 16V(縦長タイプ)が2パラできるパターンも追加した。

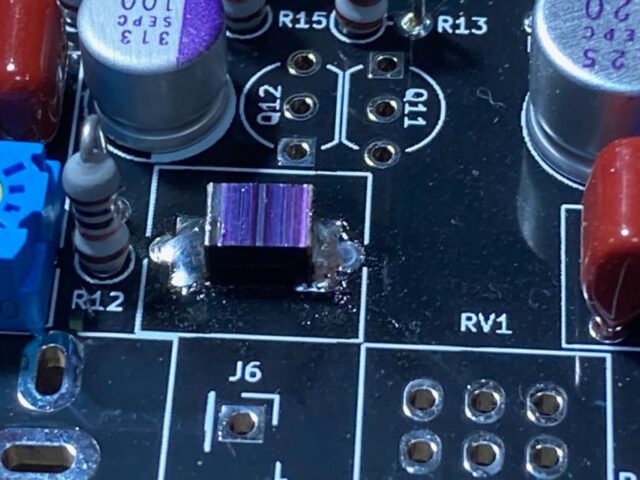

- 注意3:最近は減ったと思うけど、もしソースがOCLでないならココの容量はもっと大きくした方がいい。実際、ウチのは3.3uFとか4.7uFになってる。ただ、秋月やとこの辺りのいいコンデンサがあんまりないのよね。一応、4532サイズのSMDもハンダできるようにしてあるので、PMLCAPの4.7uFとか10uFがオススメ。もしくは千石あたりでWIMAの3.3uFとかでも良い。色々交換しやすいように、ココのランドは広めに枠を取ってある。

- 注意4:16V以上あれば問題ない。最近オーディオ用のコンデンサが激減してるみたいなので、オススメは高分子系を指定してある。

- 注意5:ヲイラの好みはマイカ系。セラミックとか積層セラミックは使わん

- 注意6:色はお好みで。ヲイラは電球色が好き。

- 注意7:基本的には基板に直接ハンダしても良いし、基板に載るなら5mmピッチのコネクタならなんでも良い。ウチのはネジ式の端子にしてある。なお、リアパネルを取り付ける場合は秋月にある「ユーロブロック レセプタクル」の2Pを買ってハンダし、後方へ飛び出た樹脂を切って金属端子を露出させると、リアパネルの端子穴に丁度収まるように設計してある。

- 注意8:秋月の電源アダプタならφ2.1mm。4A対応の奴。

- 注意9:カーブはお好みで。ヲイラのはAカーブ。

- 注意10:ま、低めの電源電圧でも使える普通のOPAmpならたぶん大抵のでOK。

- 注意11:このダイオードを変更するときはVfに注意。大きすぎても小さすぎてもダメ。

ソケット類は明記してない。U1はお好みで。電源の安定度の違いとか気にしないなら、直接ハンダしてしまって構わないと思う。安いOPAmpやし。

ネジ類はホムセンで確保した方が早いし、たぶん安い。

●組み立て方

と言っても大した話はない。部品表に従って基板に部品を実装していくだけ。基本は背の低い部品から順番やね。

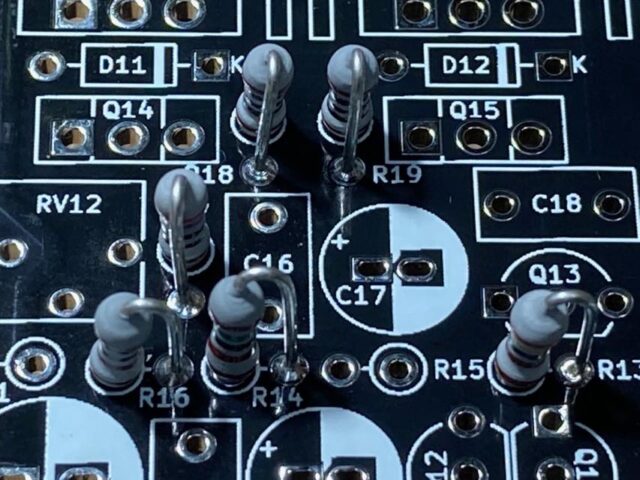

シルクのルールやけど、縦実装の部品が多いので、どっちに本体がくるベキかをシルクに記載してある。

こんな感じで、丸印のある方に本体を持ってくると、隣の部品と当たっても短絡しないように設定してある。当たっても問題ないトコはリード同士が向き合ってるけどね。

初心者向けの助言としては、カラーコードを一定の方向に全部揃えておくと、あとで確認する時に便利ってのは覚えておいて損はないと思う。この写真やと第一帯を全部上にしてあるんよね。

お勧めの手順としては、先に電源周りを完成させてキチンと動作してるのを確認してからアンプ部の実装をした方が良いかな。放熱板の配置の関係で、Q1と放熱板の固定を先にやっておかないとネジ締めれなくなるし。

J8にGNDがあるので、ココとD2やD3の片方との間をテスタで計測し、±9.5Vが出てたら問題なし。その関係で、D2とD3はリードの折り方が異なる。

ダイオードの帯の位置に注意してほしい。右のは下が帯、左のは上が帯になってる。テスタを当てやすいようにこうしておいた。

あとはアンプ部の実装やけど、入力ボリュームRV1以外の左右は完全に分離しているので、怖い人は片方ずつ仕上げていくと良いと思う。

入力のコンデンサには色々なものが使えるようにしてあるが、秋月で買える一番良さげな奴はSMDなので、こんな感じで実装する。

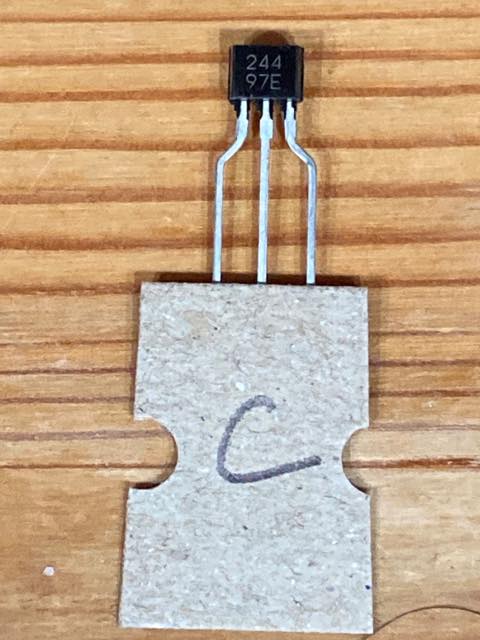

Q14, Q34とQ15, Q35のドライブ段のトランジスタの実装はこんな感じ。印字が見える向きに取り付ける。

このトランジスタは少々見分けにくいので、わかりやすい写真をアップしておこう。上段が型番の下三桁で、下段は多分ロット番号かな。

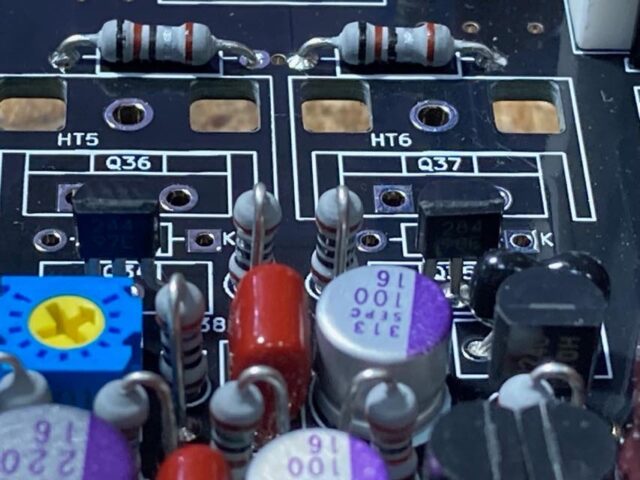

終段のトランジスタはこんな感じに準備する。ラグ、ワッシャ、トランジスタ、伝熱シートの順になっている。ラグはペンチで折り曲げておく。

バイアス用のダイオードには極細の熱収縮チューブを使って絶縁をしておき、それを曲げて実装する。

で、このダイオードを先のラグに抱かせて実装する。くれぐれもショートに注意。あと、ダイオードの帯の向きに注意。コレを逆に取り付けると、あっという間に終段トランジスタを焼くで。

4つとも同様やね。こうすることで、トランジスタが温まってきたらダイオードに熱が伝わり、ダイオードのVfが減少し、バイアス電圧を下げ、トランジスタの電流がそれ以上増えないようにしてるワケやな。

●調整

電源を入れて調整する前に、終段バイアス調整用のRV12, RV32を電流最小値(反時計方向一杯)、出力オフセット調整用のRV11, RV31を中間辺りにしておく。

ダミー負荷(ボロのスピーカでも、10Ω程度のセメント抵抗でも可)を接続し、入力ボリュームRV1をゼロにする。

電源を入れ、発熱に注意する。放熱板がすぐに触れないぐらい熱くなるなら、何かを間違えているのですぐに電源を切って点検する。異音がするとか臭いにも注意やな。以降も、何かあったら速攻でDCプラグを抜くこと。

まずはバイアスの調整やが、テスタでQ16、Q17のエミッタ間の電圧(R20、R21の足がリードを当てやすい)を測定し、RV12を調整して1mVになるようにする。ココは割と厳密なので、正確なテスタを使いたい。

同様に、テスタでQ36、Q37のエミッタ間の電圧(R40、R41の足がリードを当てやすい)を測定し、RV32を調整して1mVになるようにする。

次に、ダミー負荷の両端電圧を測定し、それぞれRV11, RV31を調整して、左右とも出力オフセットが0Vになるようにする。

●動作

調整さえ済んでしまえば特に注意はないかな。色々接続後、ボリューム絞っておいてから電源を入れ、ボリュームを上げて音を聞くって感じ。

あえて電源スイッチはつけなかったので、ACアダプタのAC側でオフしてくださいな。ライン入力すると、フルボリュームならかなり大きな音がするハズ。スピーカが4Ωやとより大きな音がしますな。

温度的には、アンプ側の放熱器が30度前後で安定するハズ。電源側は35度ぐらい。ウチで放射温度計で確認した範囲やけど。

その状態で丸一日鳴らし続けても壊れなかったぐらいの実績はある。

●その他

改造するのは、当然自己責任下においてではあるもののお好きにどうぞって感じなので、CR類を変更するなりトランジスタを変更するなり、色々やってみると良いと思う。

ケースに入れるなら、RCAジャック、DCジャック、スピーカ端子を実装せず、配線を直接ハンダするようにすれば良いと思う。でも、ボリュームはあまりソコから引き出さない方が良い。たぶんノイズが乗るからね。このボリュームが前段アンプの負荷抵抗にもなってるし。

オープンでいくなら、この基板のサイズは秋月のBサイズ基板と同じなので、スペーサ使って上下に保護板としてBサイズ基板で天井と床を装備すれば良いと思う。ただ、熱がこもると案外熱くなるので、放熱には注意のコト。

とりあえず、こんな感じかな。

●更新履歴

- 2024/10/27 ドライブトランジスタを「ISC3244AS1」、「ISA1284AS1」に変更

- 2025/06/16 TH1を追加、注意11追加

- 2025/06/17 組み立て方の説明追加

- 2025/06/19 写真入れ替え/組み立て説明追加

- 2025/09/08 秋月が取扱を無くしたので、R17, R37を270 Ohmから300 Ohmへ変更