やはり、デフォルトのスイッチ類は古さを感じずにはいられないのと、CB-FやAPEが概ね共通のスイッチ構成になっているので、UIの統一化のためにもスイッチ類を交換することにする。

●右スイッチ交換(新仕様)

やはりヘッドライトスイッチはないとヤヴァそうだ…というのも、オイルテンプメータについてる電圧計を見ていると、非常に心臓に悪いレベルで停車時の電圧低下が進んでいくので(笑)。

で、サクっと定番のOWタイプのスイッチを確保、配線をやりかえて実装。ちなみにこれ、CB1300SF用に販売されてたものらしく配線色が一応ホンダ色になってはいるのだけど、何箇所か使い方を間違ってるトコがあったので、キルスイッチの配線やりかえ(例によって停止時にショート仕様に変更)の時に同時に改善。

あと、左スイッチのポジション用の電源配線を分離してポジション用の電源に接続しなおして作業は完了。動作チェックもオケ。

●右スイッチ交換(旧仕様)

チョイ前にコネタ集にアップしてたのをコッチにもってくる。

モノはCBR1000RRの右スイッチなのだが、実はこれ一つだけ問題がある。最近のキルスイッチって、エンジン停止時に接点が開になる仕様なのな。

昔は逆で、エンジン停止時に接点が閉になる仕様だった。これは点火系をGNDに叩き落とすコトで点火停止→エンジン停止って感じだったんだけど、今のは点火系の電源スイッチになってるみたいやね。

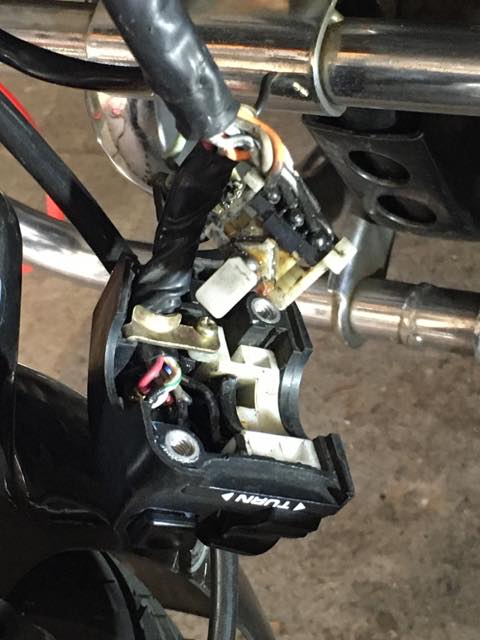

なので、古い単車のスイッチから内部の部品を移植し、古い方式に組み替えた右スイッチを作成した。内部配線が一部違うので、ギボシのトコで渡り線まであるけど。

で、これを実際にハンドルに取り付けるとこんな感じ。うん、今風になってきた(笑)。バッテリ関係が終わってないので、チェックはまた後日。 バッテリホルダが完成したので、バッテリ接続して動作チェック完了。

あとで調べてみたのだが、この機体の製造年はどうも1988年っぽい。公式にヘッドライトスイッチの規制が始まったのは1998年以降の製造分だから、この機体はヘッドライトスイッチを設置しても問題ないんだな。実はワイヤーハーネス的にはまだ対応してるっぽいので、もしかしたらヘッドライトスイッチ付きのスイッチに交換するかもね。

●左スイッチ交換

オクではなかなか落札できなかったので、実家に帰った時に倉庫を漁り、ストックを取ってきた。

で、色々とこねくり回してオリジナルのスイッチの配線の一部を移植して出来たのがこれ。

オリジナルではヘッドライトコネクタまで一括なのだが、あれ結構死ぬ場合があるので分離できるようにした。また、配線上面倒なのでホーンへの配線も分離できるように変更した。

あとはゴリゴリと取り付け作業をして完了…なのだが、案の定一点問題が…クラッチレバーホルダのミラーマウントが干渉するのな。これはそのうち、ミラーマウントのないものに交換しよう。ミラーは別途マウントを設置する。この辺はCB-Fでもそうだったのよね。

でも、機能的な部分は問題なし。ホーンもパッシングもハザードも機能する。そして、ウインカポジションも。

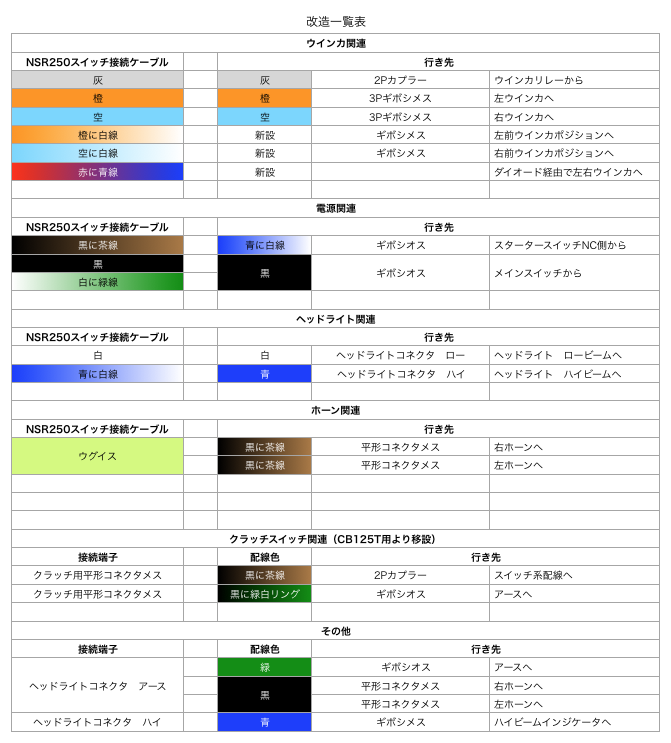

一応、メモ代わりになにをどう改造したのかの一覧表を乗っけておく。保証の限りではないが、ご参考までに。

(2020/04/17追記)

ヘッドライトが常時点灯の場合は上記の改造だけで済むのだが、右スイッチでヘッドライトのオンオフを行う場合は、左スイッチ内部を改造する必要があるコトを忘れていたので、本日作業してきた。

問題点はパッシングで、純正状態ではパッシングの電源はヘッドライトの配線になっている。しかし、右スイッチでコレをオンオフできるようにしてしまった場合、ヘッドライトオフ時にパッシングできないコトになってしまう。従って、パッシングスイッチは別電源から取る必要がある。

具体的には、左スイッチ内で通常電源が来ているのはホーンなので、ホーンの電源を分岐してパッシングの電源にする。実はこの左スイッチの内部では、パッシングスイッチへの配線はなぜか本ハーネスの内部で分岐されている黒茶なので、コレを本ハーネス内の分岐ポイントで切断し、ホーンスイッチの電源側の配線ハンダポイントに抱き合わせてハンダすればOK。

余談だけど、今回は面倒だったのでオンサイトで配線を修正してきたんやが、ハンダ作業が必要な場合に頼りになるのがこのFX-901って半田ごて。コードレスはガスが多いんだけど、あれ飛行機には乗れないし、禁煙が進んでいる昨今、意外とガスが手に入りにくい。しかし、こいつはアルカリ単三電池でOKなので、とてもお手軽に扱える。