キャブのセッティングをやってて、どうにもマフラーが気になり始めてしまったので、つい勢いで発注してしまった。

APE100を弄っていた時の印象と、ソースを忘れたけどどこかで読んだ記述から、CB125Tの純正マフラーのエキマニが細すぎるのではないか…という気がして仕方がなくなった。純正マフラーは一見ソコソコの太さがあるように見えるが、実際にはこれは二重パイプになっており、本当の太さはφ15〜16mm程度しかない。

APE100も純正マフラーのエキマニは非常に細いのだが、この状態のままでいくら吸気系の効率を上げても、実際のパワーには結びつかなかったんだよね。で、定番のヨシムラマフラーを入れたら格段にパワーが上がったんだけど、ここで面白いことが判った。

ヨシムラのマフラーは、そのままだと結構な爆音(ホンマにこれで規定内?ってレベル)なのだが、後付けでバッフルを入れるとかなり静かになる。しかし、静かになってもパワーの落ちはほとんど感じられなかったんだよね。となると、ドコが影響してるのか?ってコトになる。

で、いくつかの書物を読み漁る内に辿り着いたのが、エキマニの太さなんだわ。ここからは想像なんだが、排気バルブからの排気にはある程度の背圧が必要で、これがないと抜け過ぎてしまいトルクが出なくなると言われているのだけど、純正のソレはむしろ高すぎてチャンと排気できていないのではないか…というコト。確かにヨシムラのマフラーのエキマニはかなり太い。

無論、マフラーとしては貫通しているので排気ガスは排出されるが、背圧で戻されてしまう量が多すぎ、これが高熱化や、思ったほどにはパワーが出てこない状況を引き起こしたりしてるんぢゃないか?ってコト。CB125Tの場合、そもそも純正キャブの口径は気筒あたりの排気量に対してかなりデカい印象があり、エアフィルタ等で制限しないとかなりの量の混合気が入っていくワケで、これが排気側で停滞したら、爆発で発生した熱も篭ってしまうのではないか…と考えた。

で、いつかワンオフマフラー(どうせメーカーからは出てこないので)と考えていたのだが、偶然ヤフオクでCB125T用にマフラー作るよってのを見つけたので、我慢できずに発注した次第(笑)。

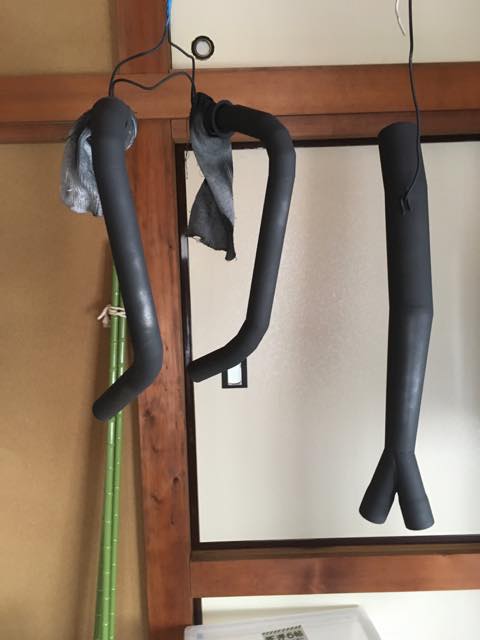

安くあげるため、サイレンサは別途ヤフオクで買って先方へ発送させ、きちんと組み合わせて頂くことにし、あと先方にはないエンジンガードとメインスタンド周辺の寸法をウチで計測しまくって写真を大量に送り、仕上がってきたのがこれ。

どうせ180度クランクなので、集合効果は期待できないだろうからエキマニの等長は指示せず、要点だけお願いしてあとはお任せで作っていただいた。集合部から後ろに伸びる部分でメガホンになってるのが結構お気に入り。いわゆる輪切り方式だけど、仕上がりは悪くない。

一旦仮組みして問題ないコトを確認し、早速耐熱ペイントで塗装。

あ、コレはまだ途中の段階なので、少し下地が見えている。なんでも耐熱塗装は厚塗り厳禁だそうで、何回かにわけてフワッと均一に乗せていく必要があるらしい。一応24時間硬化後に取り付け、エンジン点火して焼き付ける予定…また煙が出るんだろうな。

同時並行でマフラー固定用のステーとかメインスタンドのストッパステーの材料も発注。仮組みした時にエンジン掛けた印象では、これ一応バッフル入ってるんだけどやはり爆音気味なので、アルミバッフルも発注。元の穴径が23mほどある奴を20mm程度まで絞り込む予定。

(2020/08/05追記)

とりあえず組み付けて、キャブは触らずに試走してきた。

とりあえずの第一印象は、低回転域のツキか非常に良くなったってコト。従来の純正マフラーでは、例の謎の#32なスロージェットでも3000〜5000回転あたりがグズつき、走り出すのも厳しい感じがしてた。エアフィルタをパワーフィルタにしてそうなるってコトは、空気の流速が速くなりすぎ、燃料の吸い出し量も増大し、しかしエキマニが細いままなので背圧が高すぎ、結果的に濃すぎる状態になっていたのではないか…と推測する。

一方、高回転域は7000回転あたりで頭打ちする。これまでは一応まともに回っていたコトを考えると、背圧のおかげで濃さが維持されていたのがなくなってしまい、高開度域での燃料が足りないのではないか…と推測する。ただし、これはまだプラグを見ていないので、逆の可能性もあるが。

というのも、信号待ちにおける油温上昇の雰囲気が明らかに違ってるのだ。従来であれば、あっという間に100度近くまで上がっていくのだが、今回は90度ぐらいで均衡してしまった。これは普通に考えると濃いめの症状になる。

しかしながら、これも実はエキマニの細さに起因した問題だったのではないか…というのは先に推測した通り。エキマニが抵抗になってしまって高温の燃焼ガスが滞留する時間が長ければ、それだけエンジン自体の温度も上がってしまうハズだ。コレがサッサと抜けるようになった結果、過熱状態が解消されたのではないか…と推測している。

それに、アイドリング時はメインジェットはほとんど仕事をしていないハズなので、仮にここが濃いめであっても高回転域とは関係がないハズやから、メインジェットはたぶん上げるコトになりそうな気がする。

さて、明日はバッフルにコーキング(後付けバッフルは周囲の隙間からの排気モレが結構ヤカマシイ)を施すのと、プラグを確認してジェットの番手を調整しよう。

ちょっと楽しくなってきた…

(2020/08/06追記)

今朝方プラグを確認すると、微妙に濃い目の雰囲気がしてたので、試しに元の#108から#105に下げて乗ってみた。見事に6000回転辺りもグズつくように(笑)。これってつまり、バキューム式なので燃料が足りてない領域に来るとそもそもピストンも上がらなくなるってコトかしら。

そう考えて、今度は逆に#112を入れてみた。今度は8000回転辺りまで上がるには上がるが、トルクがない。空吹かしでは普通に上がるのやが、走行中は慎重にスロットルを開けないと上がってくれないし。これも、まだ燃料が足りてないっぽいな。

あと、アイドリングを続けるとエンストしかかる傾向が出始めた。これはアイドリング時にも流れ込むメインジェットからの燃料のせいだろうから、ある程度ヤヴァくなってきたらスローを絞ろう。

ストックを確認すると、あと#115と#120があるので、次回は一気に#120を入れてみるか。

それにしても、なんか急にVMキャブが素直に反応するようになった気がする。以前やとなんか暗中模索がひどい状態だったんだけど。これらの問題は、すべてあの詰まり気味の純正マフラーの問題だったのだろうかね。

(2020/08/13追記)

キャブ問題が解決しないと最終的なトコロはわからないが、とりあえずチョイ爆音気味なので、内装型のサイレンサを仕込むことに。ヤフオクでこんなのをポチって差し込んでおいた。

多少はマシになるかしら…

(2020/08/23追記)

上記のインナーサイレンサは結局あんまり効果がなかったので、別のアプローチを取ることに。

所有するAPE100にはヨシムラのマフラーを取り付けてあるが、実はこれはノーマルのままでは結構爆音…JMCA認定なんだけど(^_^;)。で、さすがに煩いのでバッフルを入れてだいぶ緩和してある。コイツの筒のサイズがφ90mmぐらいの長さ300mmぐらいなので、それに相当するカーボンサイレンサを探し、バッフルをつければいい感じになるのではないかと考えた。

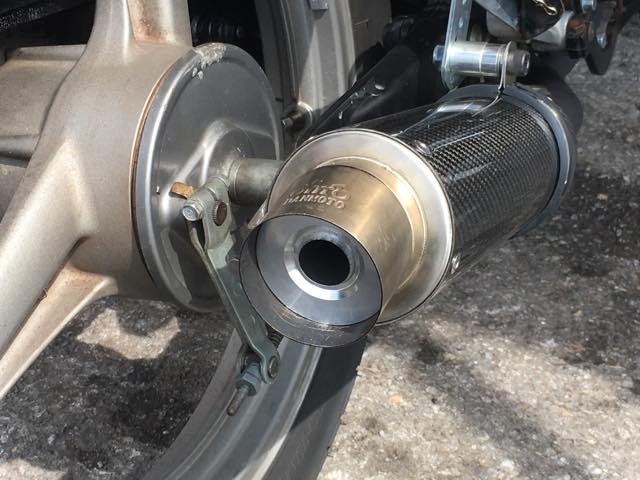

が、さすがにヨシムラのは高いし滅多にオクにも出ない。しばらく探していたんだけど、ダンモトってメーカーの似たようなサイズのサイレンサが出ていたので落としてみた。

あー、確かにこれは爆音系だわ(笑)。しかも、こんなのを600ccとか750ccとかにつけてる人いるのな。そりゃ車検アウトでしょ(^_^;)。

けど、コッチは125ccやしバッフル入れるので大丈夫やないかなとも思えた。とりあえず、そのまま取り付けてみると、さすがに結構な爆音…しかも、125ccとは思えない重低音(笑)。でも、耳障りな音はあんまりしない。これは一つにはカーボンサイレンサだからってのがあるのかもしれんね。最初のはステンレスで、もしかすると安い分グラスウールなんかも少ないのかもしれん。コレは新品なら3万円ぐらいする奴やからな。

あと、スプリングの長さが足りないので、それも買ってこないといかんな。

で、本日朝からライコへ出向き、バッフル(ナンカイのφ61mm)、マフラーバンド(キタコのφ90mm)、スプリング(キタコの70mmだったかな)を購入。

当然バッフルはネジ止めするのでサイレンサー出口に穴を開ける…コレが結構硬い(^_^;)。なんとか6mmの穴を開け、内側にコーキング剤を塗り、バッフルを固定。ナンカイのは二段階構造なんだけど、細穴の方で取り付けた。

んで、晴れ間を狙って軽く試走してみた。最初は少し煩い音もしていたが、しばらくするとコーキング剤が隙間を全部埋めたのか、落ちついた音に変化していった。

うん、いいんぢゃないかな。まだキャブのセッティングが必要っぽいけど、マフラーとしてはこれで一旦完成でイイと思うわ。音量もソコソコやし、キチンとパワー出るし。

若干サイレンサ入り口付近に吹き戻しのススが出てるけど、ココから音が漏れてる感じはしないので、とりあえず放置。なんかあったらココもコーキングかな。

ってワケで、とりあえずこの項は一旦終了〜。

(2020/09/06追記)

先日、この仕様で少しお出かけしてみたんだが、やはり音量大きめで自身が疲れるコトが発覚したので、対応を考えるコトにする。

もう少しデカいサイレンサにするのが王道だけど、そんなに簡単に見つかるワケでもないのでちょっと調べてみたんやが、ネットにはすごい先人がいるものだな。ちょっと見つけた先が行方不明になってしまったのだが、まさかこんなものが使えるとは…

どこのホームセンターにも置いてありそうなコレ。

コレをサイレンサとフロントパイプの間に挟むのね。見事なリストリクタになりますわ(^_^;)。

で、実際に作業して色々調整してみると、確かに音量はいい感じに下がった感じがする…んだけど、キャブの調整がメインジェット#95、パイロットニードルが標準から1/2絞りってのは、さすがに詰まりすぎな気がする。確かにこのキャブの純正状態は#88なので、それよりは多めになってはいるものの…。

今度晴れた時に試走してみるけど、やっぱり大きめのサイレンサが欲しいトコロやな…。

(2020/09/13追記)

前期のリストリクタを挟んで走ってみたのだが、案の定思ったほどには消音されないので、思い切ってデカいサイレンサをポチった。デルケビックってメーカーのデカい奴。

下の小さい棒は実は消音用のパイプで、なんと途中に穴が一切開いていない。上のサイレンサの排気側から差し込み、ネジで固定する。一見真ん中の細い方のパイプから排気されるように見えるが、実はその周囲のドーナツ状の穴から排気されるようになっている。

実はサイレンサ自体はいわゆる直管パンチングパイプ式なんだが、この差し込んだパイプの、その少し太くなっている位置が差し込まれた先に、3方向から押さえる形で突起が生えていて、案外ガッチリとこのパイプを固定しているので、結構安心できる。

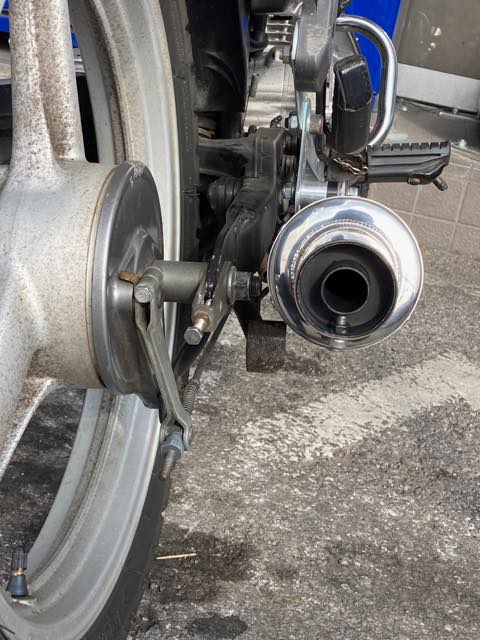

で、これを車体に取り付けるとこうなる。さすがにデカいなー。マフラーバンドはついてこなかったので、周長を計測してφ110mmのキタコのマフラーバンドを確保し、曲げ直して取り付けた。

で、キャブのセッティングとしては少々薄い感じがしたのでメインジェットを#100まで戻し、パイロットも1/4ほど戻しておいた。

実走してみた結果はこんな感じ。

すこーし薄いな。しかし、走行した感じではパワーは充分に出ており、排気音も抑えられてて非常に良い感じになった。これなら長距離走っても問題ないわ。

あとはキャブセッティングの問題なので、マフラーに関してはコレで一旦完了とする。もし、同じデルケビックのカーボンマフラーが手に入ったら交換するかもだけど(^_^;)。

(2020/09/26追記)

二週間も経過しないうちに追記(笑)。というのも、デルケビックの350mmオーバルカーボンサイレンサーが手に入ってしまったので(爆)。

速攻で取り付けて本日試走してみた。低速時は若干やかましくなったかもしれないが、走行中の音量はチャンと抑えられているようだ。見た目にも違和感はかなり減ったと思う。

…たぶん、この項はこれでしばらく終わりだと思う…たぶん(^_^;)

(2020/11/11追記)

やっぱり終わらなかった(笑)。いや、大通りを走行しているときはイイんだが、やはり住宅地を走行する時にかなり気を使わねばならない音量だと改めて認識した。

で、オクでこんなモンをポチってみた。穴の空いたタンブラーみたいな奴。

これをサイレンサーのエキマニ側から挿入し、音量を減らすというシロモノ。いわゆるインナーサイレンサやね。実際にとりつけてみると、これは間違いなく効果覿面。なんせ、メインジェットを絞らないと被るレベルで音量を絞ってくれる。

今度こそ、完了したと思いたい…

(2020/11/19追記)

なんとも贅沢なもので、音量を絞るだけ絞った結果、ほとんど純正マフラー的な音しかしなくなると、それはそれで寂しく思えてくる(爆)。

で、試しに爆音で外したダンモトに上記の穴あきタンブラー(笑)を入れてみた…ああ、ソコソコにいい音で、だけど音量は適度に絞られてるぢゃないか。

よく見るとわかるが、中にカマしものを入れたのでマフラー差込口のトコが1cmぐらい移動している。ココはそのままではサビるので、ペイントマーカーで補修しておこう。

これで、当分マフラーを触るコトはないと思い、液体ガスケットでしっかり封止した。こうしないと、少し妙な雑音がしてたしね。

(2021/01/26追記)

ヤフオクで興味深いモンを落札した。このダンモト専用のバッフルってのがあるらしい。んで、早速入れ替えてみると…うん、加速時の騒音が今まで以上に軽減されてるな。この方がいい感じがする。

これでしばらく乗ってみるか。しかし、かなり濃くなった気がするな…場合によっては夏場に絞らなアカンかもね。

(2021/05/11追記)

結局ダンモト用のバッフルも今ひとつ残念な感じだったので、またしばらくはデルケビックに戻していたのだが…

こんどこそと思い、またヤフオクで新たなサイレンサを落札してみた。今回の注目ポイントはインナーのパンチング径が42mmと細いこと。中古だけど、かなり綺麗な上物である

エンドバッフルも付属してきたものをそのまま使用した。ネジが緩んでたコトから、たぶん先方では使わずにあったものなのだろう。インナーバッフルは、パンチング径が細いコトから入らないので、使用しない。

で、これで走ってみた結果なんやが…まだ一回しか走ってないけど、なんか色々解消した気がする。変に煩くないし、被ってる感じもしない。たぶんデルケビックに両側バッフルしてるのと音量的には変わらんが、抜けは良くなってるように思う。

こ、こんどこそ正解か?

(2021/10/26追記)

更新するのを忘れてた(^_^;)。現状は結局インナーバッフルを入れるコトにした。でも、サイレンサー側には入らないので、センターパイプ側に入れた。これで結構いい感じになってる。

(2022/03/29追記)

終わらなかった…。CDIをAPE50のものに交換したところ、排気音がかなりヤカマしくなってしまったのよ。仕方がないので、再度デルケビックのステンレス450mmオーバルに変更。

これ、シルバーなコトもあってクソでかく見えるのが残念なので、できるだけ早期に同じ450mmのカーボンに交換したいなぁ…

(2022/08/02追記)

ココを更新するのをすっかり忘れてた(^_^;)。実はとうとう450mmのカーボンが手に入ったので、サクっと交換したのだ。

うん、なんかステンレスの派手さが消えて良い感じ。音量も許せる範囲やし。

(2022/10/14追記)

しばらく幸せに乗っていたのやけど…やっぱりどーしてもサイレンサのサイズが気になる(^_^;)。そして、ちょっと思いついたコトが…。450mmサイレンサで良い感じになるというコトは、サイレンサの長さを稼げれば良いってコトなのかな…と。

であれば、パイプ内にもサイレンサを仕込めば、スリムなダンモトでも良い感じになるんぢゃないかな…と。

で、こんなのを買ってみた。

これ、本来なら直管タイプの為のサイレンサなんやけど、排気抵抗的にはあんまりキツくなさそうなんよね。コレの47.5mmを買ってパイプに仕込み、その上でダンモトにはキジマのインナーサイレンサ(45mm)を突っ込んでみた。あ、そうそう。以前ダンモトで実験した時に装着したアルミのバッフルもそのままにしてある。「絞ってありますアピール」は大事やし(^_^;)。

更には、そのキジマのパンチングパイプにゴム栓を…。こんだけやってみたところ、割と良い感じになったんやないかな。

スタイル的にも、やはりコッチよねぇ…

しばらく、これで乗ってみるコトにする。さて、どうなるか…。

(2023/1/7追記)

ダメやった…。冬場で気温が下がり相対的に酸素量が増えてきたせいか、排気音がやたらと元気になりやがる。仕方がないので、また元のデカいデルケビックカーボンに逆戻り…

外したダンモト、一度分解して中のグラスウールとか巻き直そうかしらねぇ…。

(2023/2/21追記)

ダンモトを加工しようかどうしようか迷っていたところ、オクでものすごく良い感じのをゲット。早速とりつけてみた。中古品のようやが綺麗な品物だったので、特に清掃もなにもしていない。

これや、これやがな。長さは400mm程度でデルケビックより50mmほど短く、直径100mm程度の円筒なので横から見てもモッタリした感じがしない。バッフル穴はあれど付属はしてなかったので、ちょうど手持ちにピッタリの48mmがあったので取り付けた。

音量的にも音質的にも良い感じ。とりあえず、コレで完成かな。