EuroRackを始めるにあたり、まず必要なのはそのラックそのものと、各モジュールへの電源なので、まずはラックから作るコトにする。

EuroRackに使われる部材を調査すると、なんとも馴染み深いトコロに行き着いた。どうも医療用とかに使われる3Uのサブラックをそのまま使ってるらしいのな。そのため、主要な部材も馴染み深い会社から出ているモンをそのまま使うコトにする。

そういうワケでとりあえず買い揃えたのは以下のとおり。いずれもモノタロウで買える。値段は2021/03/10現在の税別

| メーカー | 名称 | 型番 | 個数 | 単価 |

| タカチ | FFR型フロントレール | FFR-43N | 2 | 1590円 |

| タカチ | BN型レール用バーナット | BN43-M3 | 2 | 599円 |

| タカチ | M型ラックマウントブラケット | M-133S | 1セット | 889円 |

このうち、最後のラックマウントブラケットは無くても大丈夫なんだが、この後木枠に固定したりする場合には、コレがあった方がやりやすいので実装しておくコトにする…ココだけは若干の加工が必要だけどね。

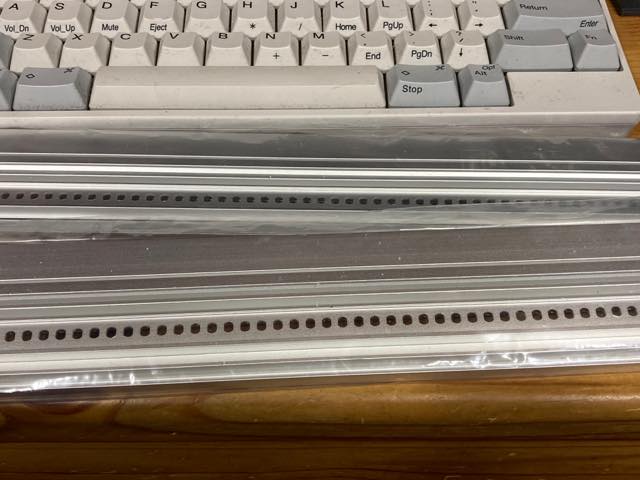

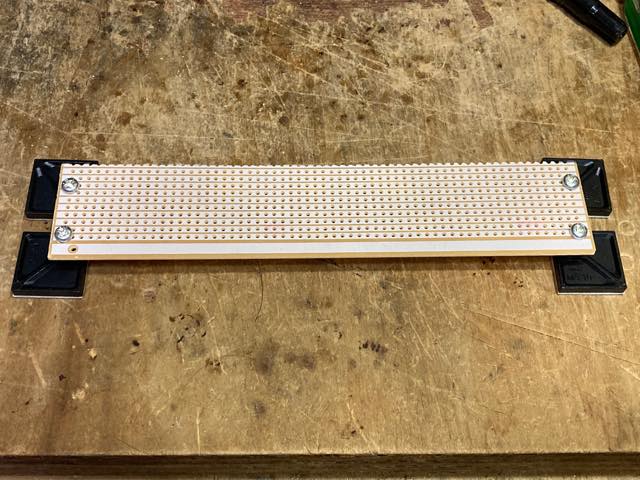

現物の写真はこんな感じ。フロントレールにはネジもついてくるのな。

で、これにあと側板が揃えば組み上げるコトが可能だ。従来ならCNCで削って…ってやるんだけど、今回は簡単にやるために基板を使うコトにした。つまり、側板の形状のプリント基板を作ってもらい、それをねじ止めしてやろうという魂胆。既に設計は済ませ、発注済み。

(2021/03/23追記)

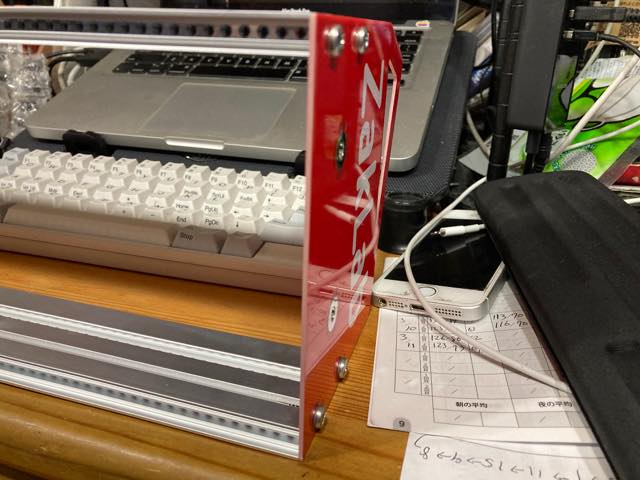

側板として製造依頼していた基板が到着した。

色々穴を開けたが、とりあえず使うのは上下の4個。ここにレール付属のネジを通して組み立てるとこうなる。

立てても寝かせても使えるようになっているのがミソ。

将来的に木枠に入れる時はラックマウントブラケットを使うのだが、その際ラックマウントブラケットに加工をするためのガイドの役割もしている。真ん中の2個の穴がラックマウントブラケットの穴と一致しているので、ココでボルト止めした上で上下4個の穴を開ければ良いようにしてあるワケだ。

(2021/03/29追記)

とりあえず置き場を作ってフルサイズラックを置いてみたのだが、やはりこれはデカい。モジュール開発時には、作業用の小型ラックが必要になると思い、ハーフラックの材料を探してみると、なんとタカチのそれは既に廃盤とのこと。

仕方がないので摂津金属で似たようなのを探してみた。FRP-42FWAGがソレっぽい。しかもバーナット付属。ただし、M2.5だけど。というか、サブラック界隈ではココはM2.5の方が主流なのかしら。

これもモノタロウで買える。値段は2021/03/29現在の税別

| メーカー | 名称 | 型番 | 個数 | 単価 |

| 摂津金属 | フロントWフレームA | FRP-42FWAG | 2 | 1280円 |

| 摂津金属 | マウントアングルAN | FRP-13MANG | 1セット | 1290円 |

| 摂津金属 | バーナット | FRP-42AN-25D | 2 | 889円 |

しかし、摂津金属は残念ながらフレームの寸法図を出していない。特にネジ穴周辺の情報がない。仕方がないので、とりあえず2セット買ってみるか…。

(2021/04/10追記)

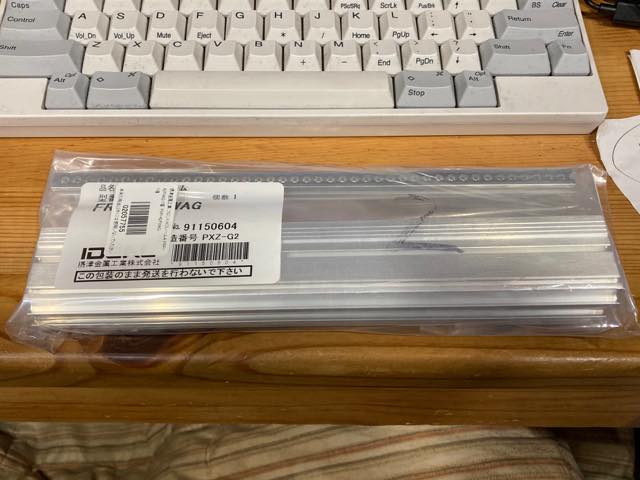

到着が遅れてたフロントWフレームAがようやく到着した…あれ?これバーナットは付属してないのか。レールホルダだったんや。いそいそと上記のリストに追記。

で、寸法を確認してみると、どうもタカチのと似たような感じで、ネジピッチが半分の15mmらしい。以前製作した側板に穴をあけ、組んでみると良い感じ。

とりあえず、側板のデータに新規の穴を追加し、今後の基板発注に備えると共に、ナットブロックを発注しなければ…

(2021/04/14追記)

ラックマウント用のマウントアングルANが到着したので、まずは組んでみた。

…あ、これサイドプレート前提になっとるわ。とりあえずワッシャを買いに行って、挟んで組んでみた。

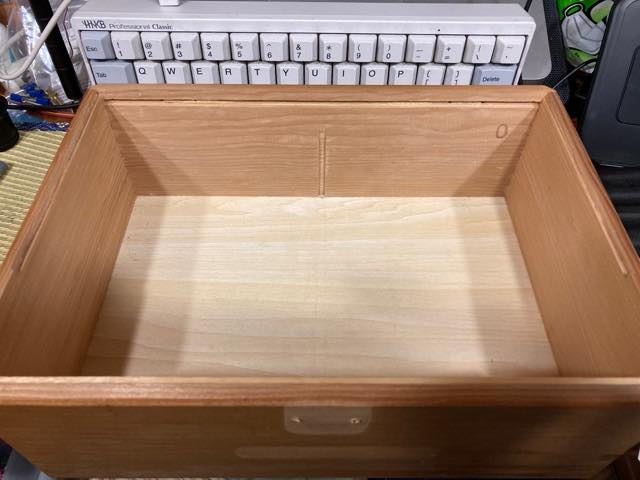

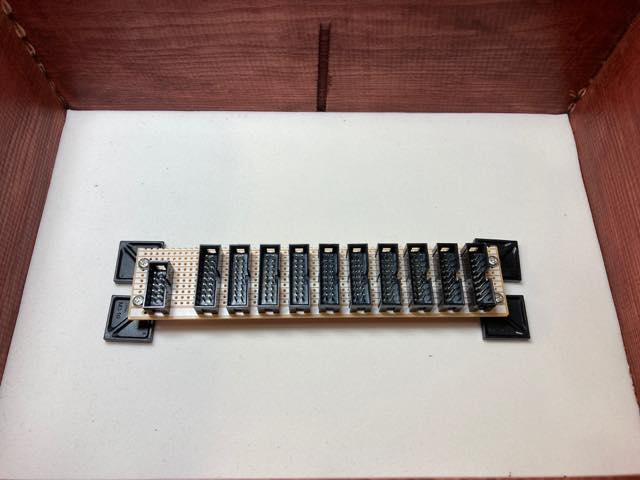

うん、これでよかろう。で、なぜかストックで持っていた木製の救急箱が良い感じに見えたので、ちょっと細工を…

うむ、簡単に溝を掘ってやったらバッチリ。救急箱のままでも悪くないんだけど、結構汚れもついてるので一度表面をサンディングして再塗装の予定。

(2021/08/21追記)

作業完了からチョイと間が空いてしまったけど、とりあえず記録。

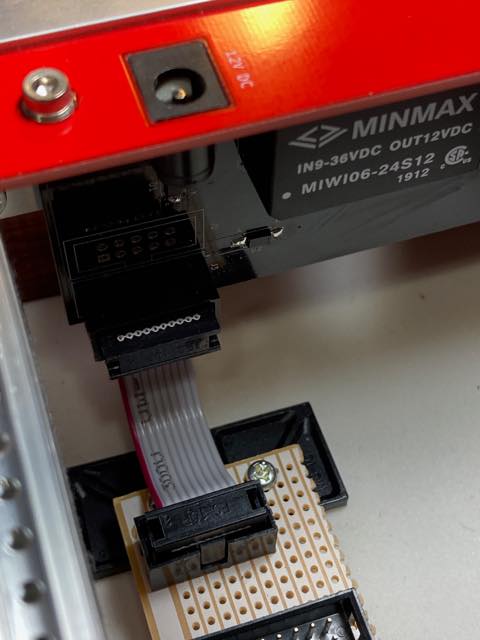

まずアルミのラックやが、製作したモジュールを実際に固定してみた。

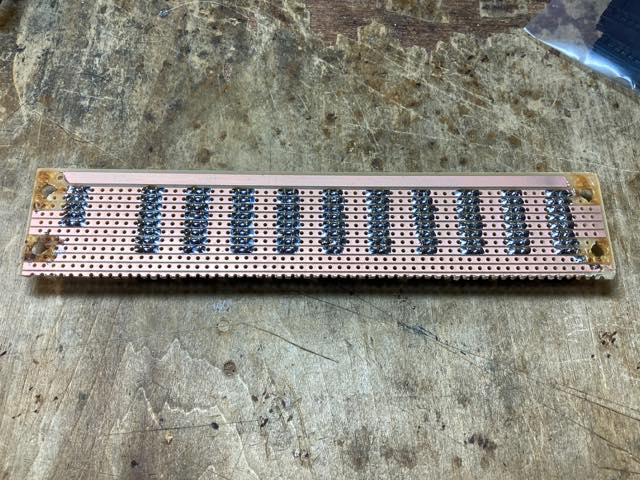

うん、いい感じ。で、これを元救急箱に仕込むのやが、電源用のバックプレーンをつくらないといけない。どうやって作るかチョイと考えたんやけど、既製品の基板にいい感じのがあったので、ソレを切り出して使うことに。

要は最初から横に全部繋がってるパターンを持つ万能基板を使って、配線の手間を省いた次第。最後にパワーモジュールから電源供給する配線を接続すれば完了。

で、ここに各モジュールを実装していく。また、箱の一部に足をつけ、机上で若干傾いて置けるように。

(継続中)