このページは、将来製品化するかもしれないポタアンキットの情報を公開するページです。まだ、あちこち工事中ですが…。

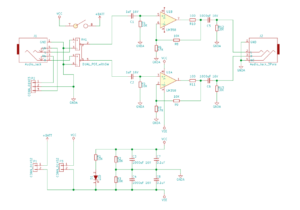

●回路図

ま、非常にありふれた回路図で特に工夫とかはないんですがね(^_^;)。ヘッドホン側のジャックは、ワザと3極のものにしています。これは、最近の一部のヘッドホンにあるような制御端子付きのものにおいて、普通のステレオ用ジャックだとGNDが接続されないケースが多々あるためです。

●パーツリスト

基板に実装する部品のリストです。こちらも、普通に秋月等で手に入るものばかりです。

| 部品番号 | 値、型番 | 数 | 種類 |

| U1 | NJM4558DD |

1 | オペアンプ |

| 8ピン |

1 | 丸ピンソケット | |

| R1, R2, R3, R4, R5, R8, R9, R12, R13 | 10KΩ 1/4W |

9 | 金属皮膜抵抗 |

| R6, R7 | 47KΩ 1/4W |

2 | 金属皮膜抵抗 |

| R10, R11 | 100Ω 1/4W |

2 | 金属皮膜抵抗 |

| C1, C2 | 1uF 100V |

2 | フィルムコンデンサ |

| C3, C4 | 1000uF 10V |

2 | 電解コンデンサ |

| C5, C6 | 1000uF 25V |

2 | 電解コンデンサ |

| C7, C8 | 0.1uF 100V |

2 | フィルムコンデンサ |

| D1 | LED |

1 | |

| J1 | AJ−1780 |

1 | φ3.5mm ステレオジャック |

| J2 | MJ-4PP-9 |

1 | φ3.5mm 3極ジャック |

| RV1 | 50KΩ x 2 |

1 | 二連ボリューム SW付き |

この他に、ケース一式、006P電池用配線、LED用配線、006Pアルカリ乾電池が必要になります。また、オペアンプの種類によっては、30pF〜100pF程度のフィルムコンデンサを2個用意する必要があります。

●基板組み立て

基板の組み立てには特にルールはありません。指定された部品を指定された場所に、向きを間違えないようにして装着し、ハンダ付けしていくだけです。高さの低い抵抗器から順番にハンダ付けするのがお勧めです。また、抵抗器のカラーコードは同じ方向に揃えておくと、カッコ良く仕上がると思います。

006P電池の配線は、配線長を写真の通りに切り詰め、ツイストしたのち、写真の位置にハンダ付けします。

(工事中:写真待ち)

LED用配線は、写真のようにハンダ付けしたのち、基板の所定の位置にハンダ付けします。

(工事中:写真待ち)

ケースとのクリアランスの関係で、全てのハンダ付けした足はできるだけ短くカットしておく必要があります。クリアランスは2mmしかありませんので、基板から下面側への突起は1mm程度に切りそろえておいてください。

●基板チェック

この段階で、きちんと動作するかどうかの確認を行います。チェックの途中で異常が見つかれば、すぐにSWをオフにして実装部品を再確認してください。

ボリュームのSWがオフになっているコトを確認し、電池を接続します。

ボリュームをひねってSWをオンにし、LEDが点灯するコトを確認します。

音源は接続せずにヘッドホンのみを接続し、ボリュームをゆっくり上げ、さらにボリュームを動かしても特にヘッドホンから音がしないコトを確認します。この時、ボスンとかドスンとかいう音がしたり、逆に少しでもピーとかチーって音がしたら、速攻でSWをオフにしてください。そのままにしていると、ヘッドホンが壊れます。

一旦ボリュームを下げてSWをオフにし、音源を接続して再度SWをONにし、ボリュームをゆっくり上げ、ヘッドホンからきちんと音がすれば、とりあえずは正常です。ただし、再生音に混じってやはりピーとかチーとか、もしくは高域の音が変に歪んでいたりする場合は、速攻でSWをオフにしてください。

ボスンとかドスンとかいう場合は根本的なハンダミスや部品取り付けミスを疑ってください。ピーとかチーって音がする場合は恐らく発振してますので、終わりの方に書いてある対策を施してください。

チェックが終わったら、ボリュームを下げSWを切り、電池も含め全ての接続を外してください。

●ケース組み込み

まず最初に3Dプリンタで作成されたケースフレームから余分な部分を全て除去します。必要な部分を壊さないように注意しながら、穴の中に入っているような不要部分も全て除去します。

(工事中:写真待ち)

フロントパネルを基板に取り付け、ボリュームのナットで固定してください。ボリュームのワッシャはフロントパネルの外側にし、ナットの下敷きになります。

(工事中:写真待ち)

写真のようにケースフレームの穴にスペーサと板ナットを挿入します。

(工事中:写真待ち)

ケースパネル小をねじ止めします。そして、その内側に絶縁のためにガムテープを貼っておきます。

(工事中:写真待ち)

基板をケースフレームに挿入し、M3のキャップボルトとワッシャ4セットで固定します。電池用の配線、LED用の配線を所定の位置に配置します。

(工事中:写真待ち)

ケースパネル大をねじ止めします。

(工事中:写真待ち)

電池を装着し、電池ブタをねじ止めします。

(工事中:写真待ち)

これで完成です。

●完成チェック

音源、ヘッドホンを接続し、正しく動作するコトを確認します。

●お疲れ様でした&今後の展望

このキットに付属の部品は、最低限動作するコトが分かっている部品で構成されています。抵抗器はそのままでも構わないと思いますが、オペアンプや一部のコンデンサに関しては、グレードの高いものに交換するコトでより良い音質を楽しむことができます。

その際の注意点ですが、高性能なオペアンプを使用した場合、何も入力を接続していないのに、ボリュームの動きに合わせて奇妙な音がする場合があります。これはオペアンプが発振している可能性が高く、そのままでは様々な問題を引き起こします。最悪の場合は壊れるコトもあるでしょうし、ヘッドホンやイアホンを破壊する場合もあるかもしれません。

対策として、30pF〜100pF程度のフィルムコンデンサを2個用意し、足をできるだけ短くした上で、R6とR7の47KΩに並列に接続します。基板に実装されている抵抗器の上に被せる形で実装してください。筆者が普段使っているものは、オペアンプを新日本無線のMUSE8920に変更し、47pFのコンデンサを上記のように接続しています。

C5、C6の電解コンデンサはキットでは1000uF 16Vですが、これをオーディオグレードの3300uF等に変更すると、非常に音質がアップします。筆者が普段使っているものは、ここをニチコンのKTグレード 3300uF 16Vのものに変更しています。KTグレードはオーディオ用の中でも少々特殊な105度仕様ですが、ケースの中に実装できる直径であるコトを理由に採用しています。ニチコンのファインゴールドを使うことも可能ですが、音質的に筆者の好みには合いませんでした。

また、実はこの回路構成は一応真面目に正負電源構成にしてありますので、勇気がある方(笑)は、C5とC6を除去し、抵抗の足の切り屑か何かでコンデンサの代わりにショートしてしまえば、OCL構成にするコトもできます。現状、保護系が全くないので何かあれば出力にDCが出てしまう=イアホンやヘッドホンを焼くコトになりますが、実はこの状態が最も音質が良いです。筆者のものはすでにそうしてあります。

簡単な変更で色々に変化が楽しめますので、好みの音がするように改造していくのも楽しいかと思います。