事務室車の規定としても照明は必要やしな。

だいぶ前、最後にフレームに改造を施してもらった時に取り付けた床下バッテリからの配線を立ち上げるため、排水と同じ要領で穴あけしてパイプを固定した。まずはココからやな。

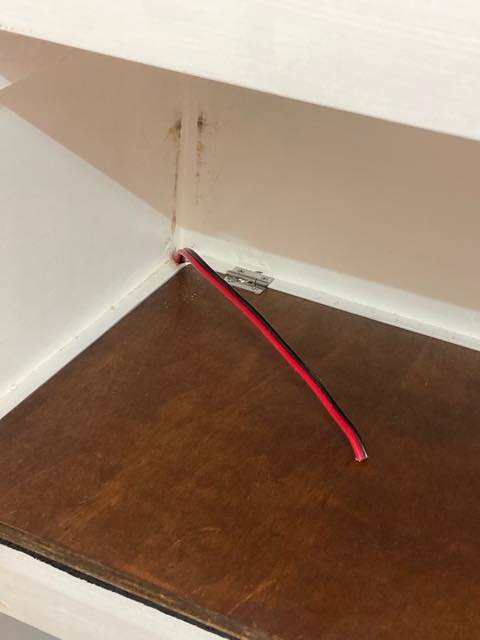

ベッドの下なので普段は見えない場所になるけど、ここからブットいケーブルが立ち上がってくる予定。既にバッテリにはターミナルを取り付けたので、室内側の端子台を確保してまずは50cmのケーブルで室内に持ってくるって感じかしら。

(2023/05/18追記)

ベッド下の配電盤スペースから水道ポンプへの動力線と、入口スイッチの信号線のためのケーブルダクトを設置した。ベッド側と水道側に配線抜けの穴を開けたが、結構厄介やったな(^_^;)。

クッソ暑いので作業はココで終了。まぁ、水道側は壁パネルが来ないと先に進めないしな。

(2023/05/24追記)

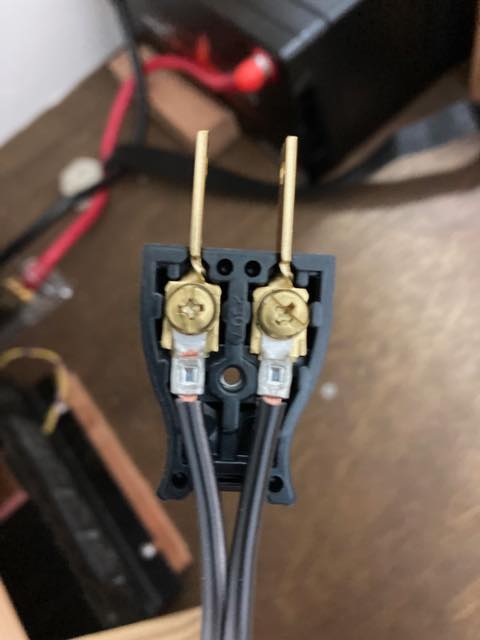

とりあえず、こんな配線材をオーダーメイドで確保。22SQのブットイ奴。ヒューズは100Aだだだ。

で、これを床の穴を通してバッテリと接続し、車内では一旦端子台に固定。ベッド下空間の配電盤スペースに太い配線が並ぶ。

(2023/05/26追記)

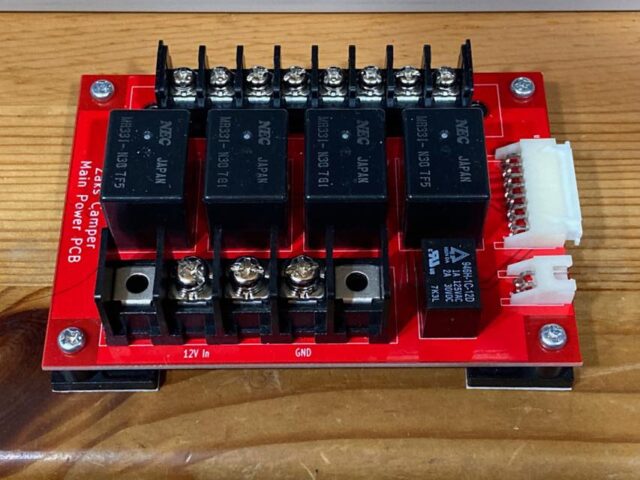

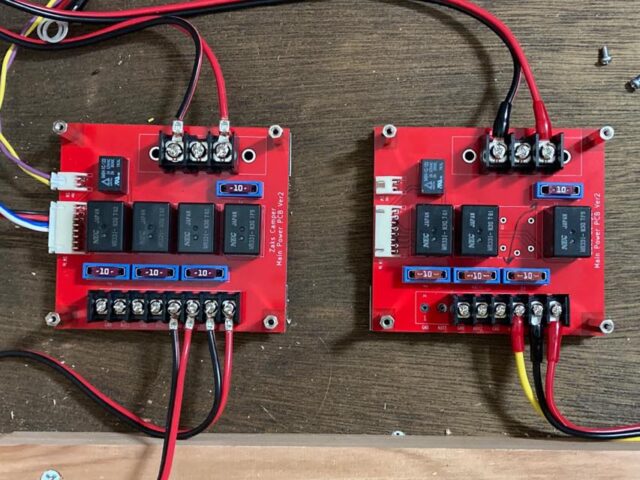

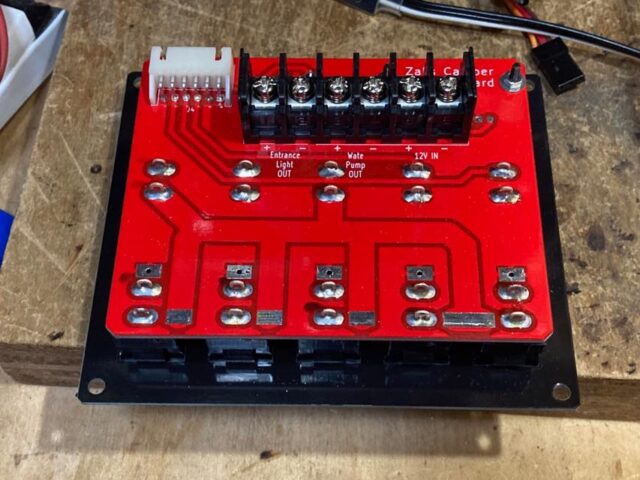

発注してた基板が到着したので、スイッチボードとリレーユニットをサクっと製作。

(2023/08/09追記)

太陽光発電用のコントローラを入手したのやが、設置が縦置き(壁実装)でないと放熱に問題が出るらしいので、急遽ソレ用のカバーを作成。

んで、早速壁に取り付けて塗装。

次に、壁ごと外向きに配線を通す穴を開ける。室内から外へ向けて下り勾配にするのが大事。外壁側にはカバーを取り付け、雨水等の侵入を防ぐ。

最後に穴とパイプの周囲をコーキングして完了やな。

(2023/08/13追記)

クソ暑い最中、なんとか隙を見て充電コントローラを取り付けた。

あとは充電側の配線を済ませれば、ソーラーパネルの確保って感じやな。雨がちなので取り付けるのはチョイとタイミングを考えねばならんが…いや、そろそろ北帰行でもあるし…。

(2023/10/29追記)

人生初の22mm2圧着作業を行った。

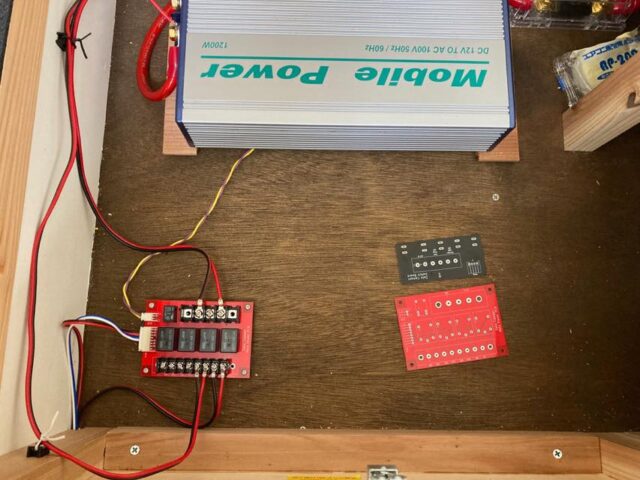

で、バッテリからの配線とか位置関係を一新し、DCACコンバータに接続。その場で圧着できるので、ケーブルが変に余るコトもなし。

制御用のリレーボードの配線も概ね完了。スイッチボードはいくつか改良点があったので作り直した。以前のは全部リレー経由だったけど、よく考えたら入口灯と水ポンプはその場でスイッチすれば済むコトに気づいたので。

リレーボードのリレー二つが余ったけど、これはまたなんか他のモン動かすのに使おう。

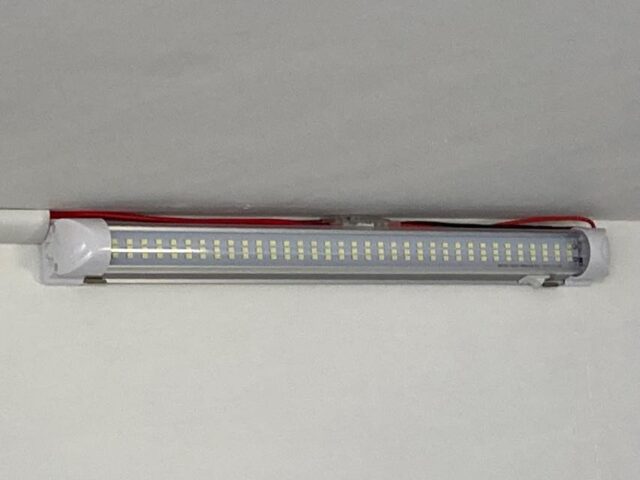

で、ようやく室内灯も設置。チとケーブルの色が丸見えになってるので、そのうちボロ隠しせねばな。

無論、スイッチボードからチャンと点灯できるコトも確認した。ただ、現段階ではバッテリが放電する一方なので、すぐに消したけど。

そろそろ、太陽電池を発注せねばなぁ…。

(2023/11/01追記)

発注してあった太陽電池が到着したので、早速屋根の上に貼り付け。両面テープで固定の上に、周囲をゴリラテープで囲っておいた。実装後の写真も撮影したけど、電池パネルに思いっきり色々映り込んでるのでボツ(^_^;)。

1枚200Wのものを2枚直列で。400Wのパネルに対して充電電流最大40Aの充電コントローラって感じ。12Vバッテリなので理論値最大33Aほどで充電される計算やね。当然やけどPWM方式ではなくMPPT方式のものを採用してある。

で、どうやらオクでクソ業者に当たったようで、接続用のケーブルが到着しない。太陽電池パネル売ってくれたトコは速攻だったのにねぇ。なんだかなぁ…。

仕方がないので、配線用のフックとかだけ取り付けてケーブル待ちに。コネクタも一応は養生テープで保護しておいた。にわか雨とか嫌やし。

(2023/11/05追記)

色々あってようやくケーブルが届いたので、残りの作業を進める。太陽電池パネルのケーブルって、MC4ってコネクタで接続されるんやね。今回ので初めて知ったけど。防水単線ラッチ付きって感じか。

で、2枚の200Wを直列に接続し、天井から壁伝いに引き回して室内へ入れる。

んで、充電コントローラに接続すればオシマイ。オフグリッドな灯りが手に入った。

充電中はこんな感じ。

あ、この動画はまだ設定が密閉電池のままやな。これは既に修正済み。

さて、後いくつかの配線を済ませれば、とりあえずの電気配線は完了するかな。入口灯、テーブル下のDC12V、AC100Vコンセントと…あとなんか残ってたっけか?

(2023/11/11追記)

ようやく自由な12Vが手に入ったので、車内配線を増やしていく。まずはカウンタ側へ1本。カウンタの左端にはカーステレオのデッキを置いて室内オーディオ用にする予定なので、スイッチドな12Vと、バッテリ直接の12Vを引っ張っておく必要がある。

まずはベッド下にモールを入れて配線を通し、机の保持桟の裏とかを通して部屋の隅まで持っていった。そこに端子台を置いて、末端側は一旦終了。

黄色の配線がバッテリ直の奴やね。反対側は、現在リレー基板を更新待ちなのでしばし放置。当初はガラス管ヒューズを配線の途中に入れるタイプのヒューズホルダに入れて使う予定だったんやけど、どうもその手のヒューズホルダの耐電流があんまり高くない。実際にブツを見ても不安が過ったので、ボツに。

で、基板上に設置できる小型のブレードヒューズのソケットが秋月にあるコトに気がついたので、それを実装できる基板を再設計し、既に発注済み。これが到着しないと先に進まんのよ。

(2023/11/27追記)

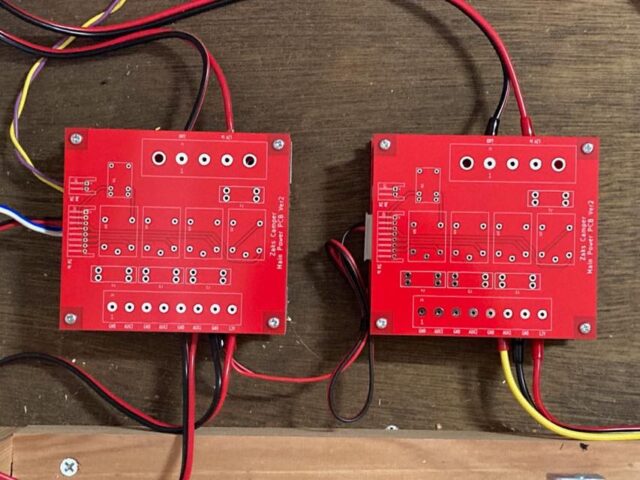

新しいリレー基板が到着したので、早速く見上げて実装。

左がメインのリレー基板で、右はサブ。右の基板は真ん中の写真のように改造されてて、メインの12Vがオンになるとコッチも連動してオンになる他、バッテリからの12Vがヒューズを経由して常時出力されてる端子を作った。これらはカーオーディオを載せる時に必須だからね。

常時12Vのラインは黄色にしてある。大抵のカーオーディオではこの色のハズなので。

で、本来ならクリアアクリルとかでゴミよけのカバー作ればカッコいいんやけど、とりあえずお金ないんで余分めに作ってもらった基板をそのままカバー代わりに(爆)。工具落としたりして壊したりショートしたりするの怖いからね。

ここまで出来たら、デッキ積むボックスを作り始めても良いな。まだ搭載デッキ決まってないけど…。

(2023/12/24追記)

先日、湯沸かし実験をやってみたところ、秋月のインバータでは800WのIHコンロが動作しなかった。以前から懸念してたんやけど、秋月のって1200Wって書いてあるけど、実は400W x 3ではないか疑惑があるんよね。

で、新たにオクで2000Wのインバータを落札してきた。実際に湯を沸かしてみると、一発で熱湯に。

でも、自動車用の40のバッテリではすぐにヘタってしまうコトもわかった。で、なんかクリスマスセールらしかったので、100AhのLiFePO4電池をサクっと買ってしまった。

到着したので実際に設置してみたんやが…デカいなー

で、2000Wのインバータも正式に固定し、そこから配線を伸ばしてカウンター下にコンセントを設置した。インバータに差し込むプラグもチャンと圧着端子で固定してある。

さて、分離した床下の鉛バッテリはどうしようか。できればサブバッテリとして活かしたいと思うのやが。

(2024/12/08追記)

この項はホボ一年ぶりの更新やな。それだけ電源系は安定してくれてたってコトなんやが、車検を前にしてチと問題が発生してしもた。

端的には、もう少しヒッチ荷重を軽減しないと車検に通らないらしい。なので、サブバッテリの予定だった床下の鉛バッテリは当然撤去するコトに。バッテリホルダは他の用途に使えそうなのでそのままにしてあるけど。

で、それだけでは足りないので、LiFePO4電池を大移動すべく、22sqの電線を赤黒2mほど確保した。

バッテリはベッド下の一番奥へ移行し、ヒューズもそっちへ移動。隣にもう一つバッテリが置けるスペースが確保できるので、この大移動で足りなかったらもう一個バッテリを買って設置し、並列接続にする予定。

さすがに22sqの配線をブラブラさせると危ないので、ベッド柱に配線固定部品を使って固定していく。

以前買っておいた油圧式の圧着工具を使って圧着していく。ホンマ、えげつないサイズやな。

とりあえず配線は全部完了し、増し締めと動作確認も完了した。この状態で今度また一度ヒッチ荷重を確認せねばな。

(2025/02/08追記)

先日のバッテリ移動でかなり良い感じのヒッチ荷重になったんやけど、ギリだったのでもう少し対策するコトに。というか、バッテリを後側へ持っていって、DCACコンバータが前側に残ってて、コンセントが後側ってのはアホらしいので、DCACコンバータも後ろへ。

その際、バスバーを使って今度もう一つバッテリを追加するときにラクできるようにした。

ソーラー関係の機器はケーブル引き込みの関係もあって前側にあるので、前後を太いケーブルで渡している。今のところ充電電流だけなのでこんなに太いのは必要ないけど、将来的に前側に何か積むかも知れないので、22sqのままにしておく。

(2025/08/09追記)

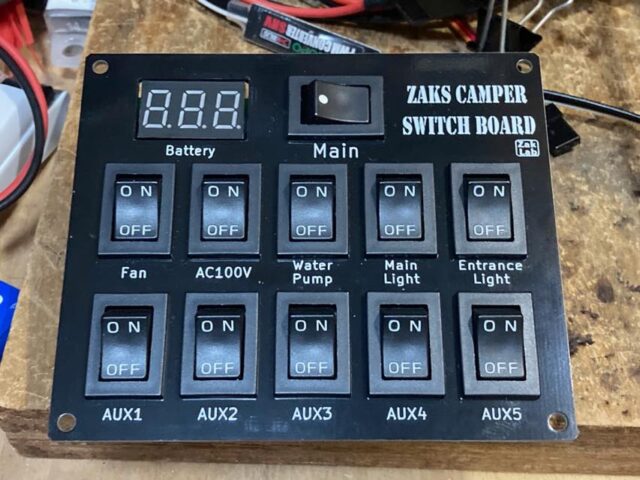

5月に換気扇を取り付けたは良いが、配線がまだ定まってなかったのと、そもそもスイッチが存在していなかったので、メインのスイッチボード自体を作り直した。

で、壁の穴を拡張し、配線を移行するとともに、従来リレー駆動用に割り当ててたGNDの配線をファンのリレー駆動ように振り替えて接続しなおした。

なんかLED表示が変に写ってるが、これはタイミングの問題やな。

で、無事ココから換気扇の起動ができるコトを確認し、今日の作業は終了…朝方の比較的涼しい?時間帯に作業したのに、もうTシャツ1枚汗で終了よ…。

(2025/10/14追記)

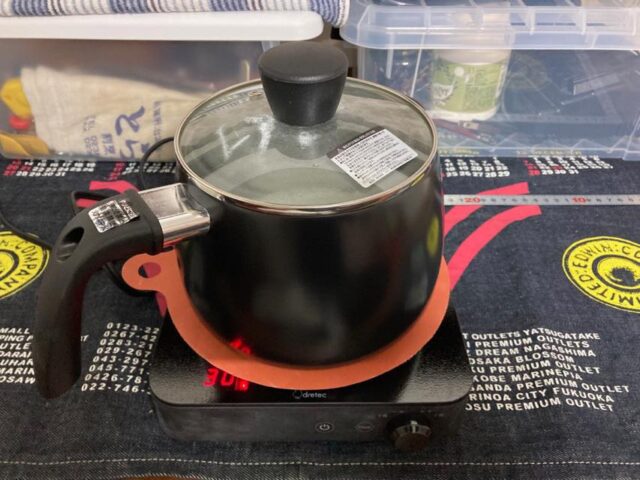

夏油高原でのオフ会の現場で、窓から外へ延長して外のテーブルでIHコンロを使う実験。うん、これで晴れてるキャンプ場なんかでは良い感じに外で色々できるな。

(2025/11/04追記)

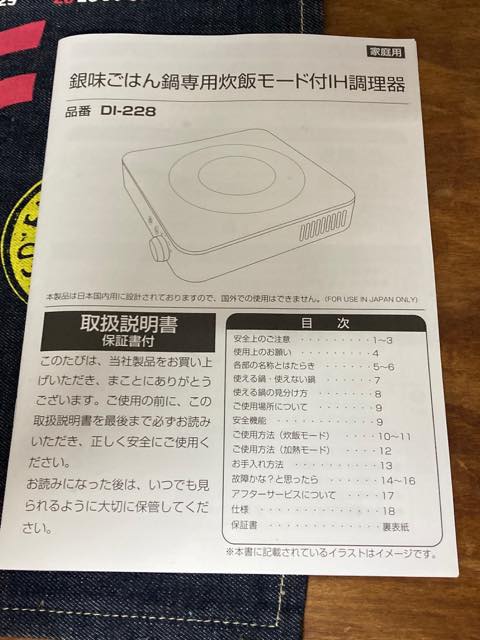

ふと思い立って、飯を炊いてみるコトにした。専用土鍋付きのIHコンロ(炊飯モード付き)やが、さすがに土鍋をトレーラに積む気はない(どっかで割れるだろうから)ので、以前買っておいたニトリのマルチポットを使ってみる。

洗い終わった1合の米に、水を220ml程度入れて10分以上放置し、その後トレーラの電力で炊飯してみた。

で、炊き終わってから指示通り15分ほど放置し、どんぶりに装ってみた結果がこれ。

若干水が多めだったのか少し柔らかめやが、キチンと炊き上がるコトがわかった。マルチポットのおかげか、吹きこぼれが全く無いのがトレーラ室内での炊飯においてとても良い感じやなと。水加減が少し多めっぽくなったのも、この辺に原因があるのかもな。

電力の状況をソーラー充電器の表示でずっと監視していたんやが、100%から開始して何度か70%台にも落ちたけど、殆ど80%前後をキープし、炊き上がる頃には100%に戻ってしもうた。つまり、ほとんどの電力はソーラーからの電力で賄えるってコトやな。朝晩はバッテリ電力に依存するコトになるのだろうが、400Wのソーラーで30分ほどの電力量ってコトは200Whなワケで、日が暮れてても余裕で飯炊できるワケや。

マルチポットは内側に目盛りとかないので、計量カップも常備せねばならん感じやが、これキャンプ飯を一気に塗り替える感じになるなぁ…ここ20年来、セイコマ飯オンリーだっただけに(^_^;)。

(2025/11/18追記)

先日のあつモバで、初めてバッテリを全部使い切ってしまった。夜中に少し暖房を入れたりしてたのが効いたのかもしれない…。

対策としてもう一つバッテリを積みたいトコロやが、重量制限の瀬戸際なので、車軸の件が片付いてからでないと何も作業できんなぁ…

(2025/12/09追記)

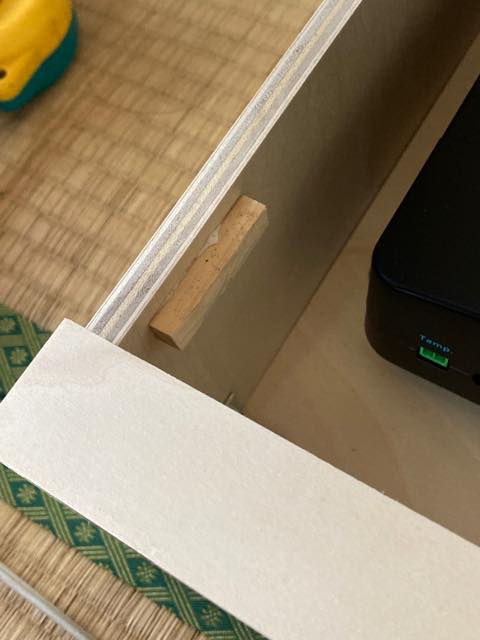

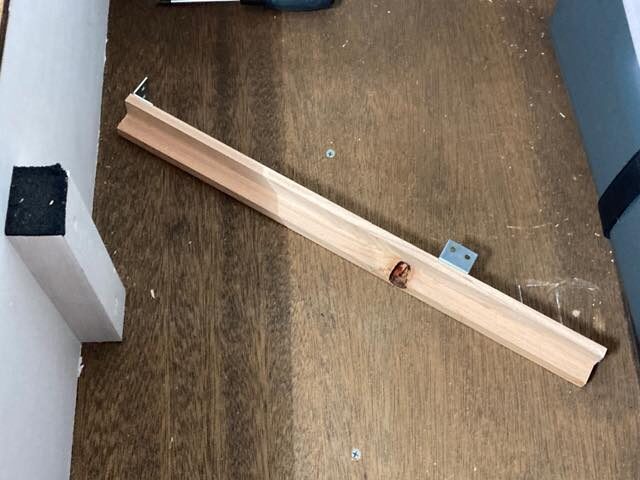

色々とベッド下からカウンター側へ新しい配線が通るコトになりそうなので、配線モールから木製の配線通路に変更した。窓枠とかに使ってるL形材を適当な長さに切り。幅を30mmに切り詰めたものを用意し、取り付け金具をつけた。

既存のモールを全部除去し、これを配線通過コースに当てがって固定した。

上から蓋としてプラシートでもねじ止めしようかと思ったけど、なんかこのままで良さそうな感じやな。あとでまた一度取り外し、ミルクペイントで塗装するか。

(2025/12/24追記)

上記のモールを追加する原因となったバッテリモニタを取り付ける。ちょっとシャント抵抗周辺の写真を忘れてるので、とりあえずモニタ部分だけ。

本当は6mもある配線を短縮しようかと思ったんやけど、シャント抵抗の仕様が500Aで75mVらしく、コンタクトも滅多に手に入らない金メッキ品を使っていたので、ワザとそのままにした。こんだけシビアな電圧やと、このケーブルの長さ前提で調整されてる可能性があるからな。

壁に平行に設置すると見にくいので、少しだけ斜め向けて固定した。枠はもちろん3Dプリンタ製である。コレ出しててフィラメントが全滅したが、逆にその方がちょうど良い塩梅になった気がする。塞翁が馬やな。

(継続中)