なんか、急に作りたくなってしまったので…。

●脳内妄想段階

まぁ、キッカケはトレーラなんや。トレーラのオーディオにクルマ用のデッキを使うつもりなんやけど、手持ちのストックに余剰がない上になんかオクでも結構お高くなってきてる感じがする。

んで、ウチのパソコン用スピーカを駆動するためだけに使ってるデッキがソコソコ良い奴なので、それをトレーラに回すコトにして、代わりにパワーアンプを自作しようか…と思ったんやな。で、せっかく作るならいくつか制約を設けてちょっとしたチャレンジにしてみようか…と、思ったワケや。ま、アナログ回路のリハビリとか常にやっておく必要があるしな。

パっと思った制約は以下の通り

- 秋月のBサイズ基板サイズに全部納める

- 秋月の電源アダプタ1個で動作する

- 可能な限り無調整にする

- 調整があるなら、テスタだけで簡単にできるようにする

- 普通にRCA端子から入力して、普通にワイヤー端子からスピーカへつなぐ

- 一応、ケースとかも考えてみる…可能な限り単純に

- 何もないのも寂しいので、フロントパネルにはレベルメータを用意する

ってなトコか。パワースイッチはめんどくさいのでナシにするかな(爆)。

●ざっくり計算段階(皮算用とも言う)

パソコン用スピーカの駆動が前提なので、出力はせいぜい5Wもあれば御の字で、実際は3Wも出ればもうヤカマしいレベルになると思ってる。計算上、スピーカの代わりに8Ω抵抗負荷として5Wってコトは実効電圧6.3V(±9V)ぐらいか。この時の実効電流は0.8A程度やな。

3Wで計算すると実効5Vぐらいなので±7Vぐらいか。1Wで実効2.8Vぐらいやから±4Vあたり、電流は実効で0.4A程度やね。

秋月のACアダプタで見ると、24Vか19Vかって辺りか。ステレオで考えると電流値は2倍必要なワケで、あんまり5Wとか考えない方がええな。とりあえず手堅くいくなら、19V3A程度のアダプタを使うトコから始めてみるか。うまくいったら24V2.7Aのアダプタにしてみよう。

19Vの場合、そのままやると±9.5Vってコトになるけど、電圧はある程度安定させたいのでドロップを覚悟の上で普通に可変三端子を使うコトにする。スプリッタ回路も考えたんやけど、あまり経験もないし今回はパス。アンプ自体がチャンと動くようになってから考えよう。

残念ながらソコソコ電流の取れるLDOな可変三端子は秋月にはないみたいなので、オーソドックスにLM317/LM337系でまとめることにする。これなら最大1.5A流せるし。そうするとドロップの関係があるので±7.5V程度が限度やね。つまり、最大ブン回して3W程度の出力か。

(計算、合ってるかなぁ…ドキドキ…)

●回路、何にしよう

できるだけ無調整で動く回路にしたい。当然、信号経路にトランスは欲しくないし、できるだけコンデンサも入れたくない。まぁ、入力には一応保護で入れるけど。

となるとSEPP(シングルエンドプッシュプル)系の回路ってコトになる。ゲイン関係の安定とか考えると、入力段は面倒なのでOPAMP任せで良い。ポタアンみたいに差し替えて遊ぶのも悪くないし(笑)。

となると、OPAMPの後段に電流バッファみたいな構成になる。これの適任は多分ダイヤモンドバッファ回路が一番無難やないかな。調整しなくて良いし。なので、とりあえずソレででっち上げてみるコトにしよう。アナログ回路なので、とりあえずデッチ上げてから色々計測し、補正を入れていくって作業をしないと収まらないから、さっさと設計して第一弾を組んでみるコトにする。

ただ、ダイヤモンドバッファには意外な欠点があるようで、出力レンジが電源の半分程度にしかならないらしいんだよな。まぁ、この辺はおいおい考えるか。ヲイラのアナログ回路リハビリも兼ねてるし、そのうち。

●第一陣デッチ上げ

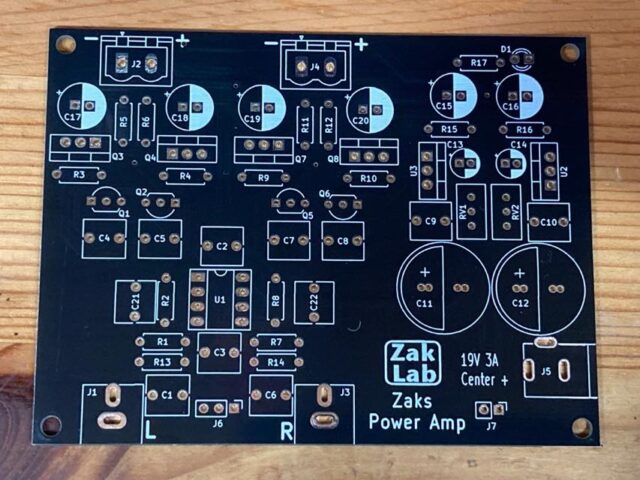

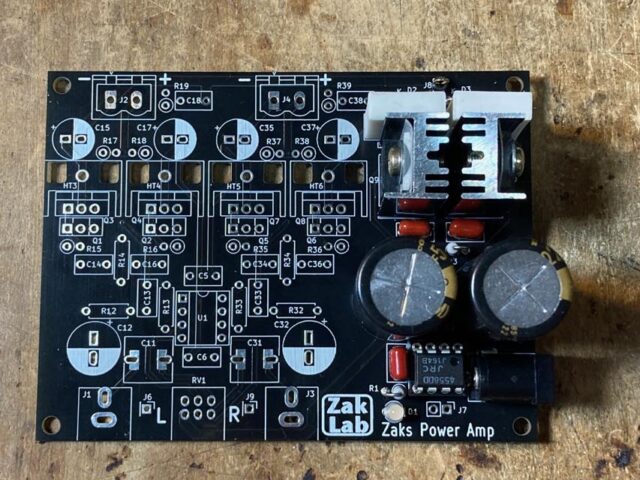

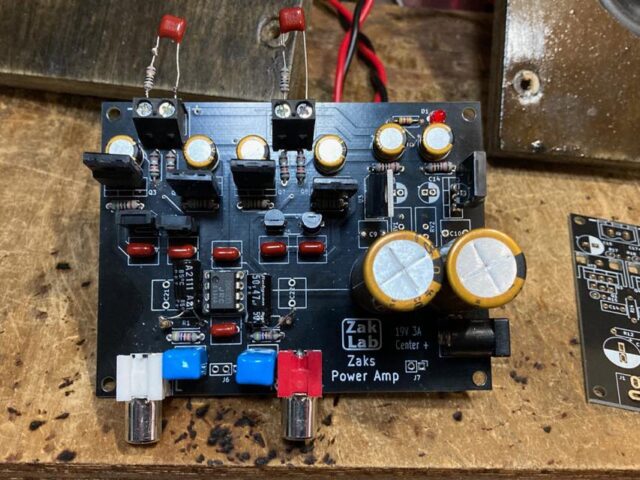

というワケで、サクっと設計して第一陣の基板。

右1/3が電源部、残りがステレオパワーアンプ部やね。この段階の想定では熱結合のコトまでは考慮してなかった(というか、後で知った)ので、バッファの前段と後段が離れてる。当然やけど、ベタGNDは一切やってないよ。オーディオアンプにベタGNDってヲイラ的にはアリエナイので。

基板のサイズはみんな大好き秋月B基板サイズやな。

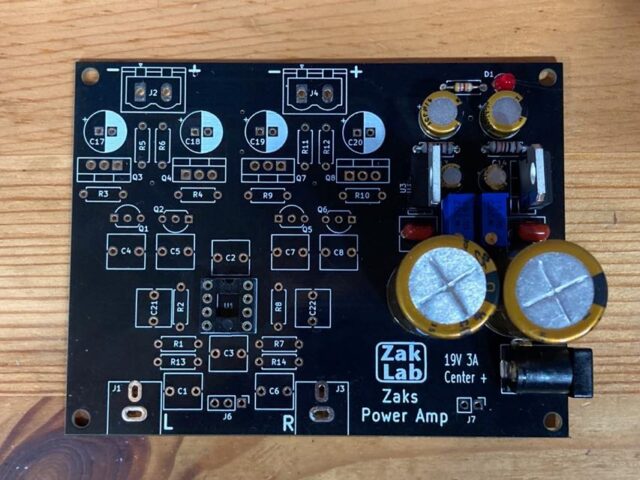

で、とりあえずこの基板に色々部品をのっけて実験してみた。まずは電源回路だけ先に実装し、電圧を調整。多回転トリマなので、調整はラクラク。±7.5Vに合わせておく。

その後、他の部品を載せて実際に運用実験やね。

この時、当初の設計では前段に2SC2240GR/2SA970GR、後段に2SC3422Y/2SA1359Yを用いてみたんやが、Vbeの差が大きすぎたのかあっという間に熱暴走に陥ってしまい、安定した実験ができないコトが発覚(笑)。なんせ10秒もすれば後段がチンチンになってたからな(爆)。

試しに前後とも2SC3422Y/2SA1359Yにすると、ソコソコ安定(とはいえ、徐々に熱暴走はしてた)したので、その状態で発振を潰したり色々処置してみてた。

その後、実験に合わせて回路を色々書き換え、第二陣の基板を発注したが、旧正月の関係でしばらくお預け…

●レベルメータ

秋月にかろうじて残っているLEDレベルメータのICを使ってみたくて、サクサクと回路起こして組んでみた。基板としては、こんな感じ。本体のアンプからプラス側の電源と信号をもらい、10点LEDレベルメータを動作させるって感じやね。

で、実際に組み上げ、CR関係を微調整してみたトコロ、こんな感じに。

ま、ちょっとしたチョンボ(こいつは片電源なのに両電源用OPAMPをぶっこんでた)はあったものの、サクっと完了。基板サイズを少し調整する必要があるけど、まぁ、問題はないな。

●第二陣

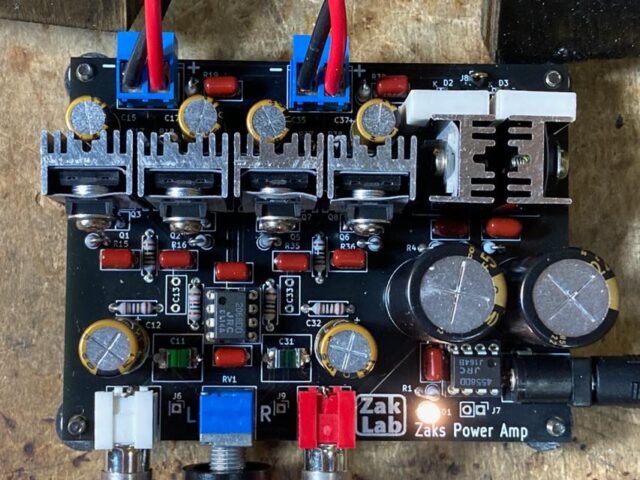

旧正月も明けてしばらくしたら、ようやく基板が到着した。

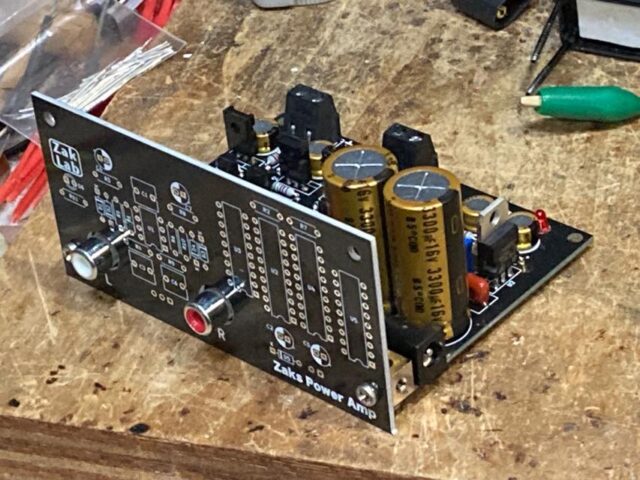

左が第一陣。右が今回の第二陣。なんつ〜か、まったりしたプロジェクトだったハズなのに、なんか妙にギチギチになってきたな。放熱板入れたのがデカいけど。

で、早速組み上げてみる。例によってまずは電源から。

電源も結構熱くなってたので、シッカリと放熱板を入れた。もうね、隙間がヤヴァい。で、例によってココでまた±7.5Vにシッカリ調整しとく。

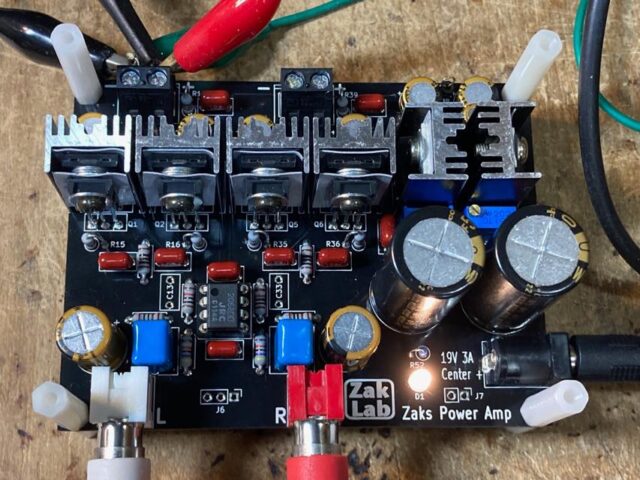

で、残りを組んで色々確認して、現在ロードテスト中。

なんだろうね、この過密感。秋月の最小サイズ放熱器が6個も載ってるで。

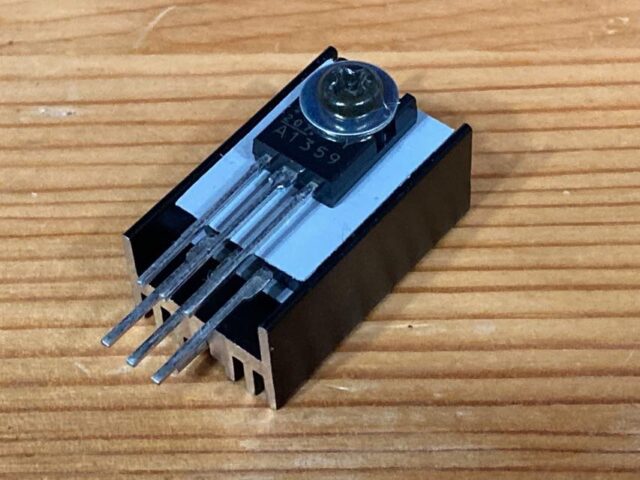

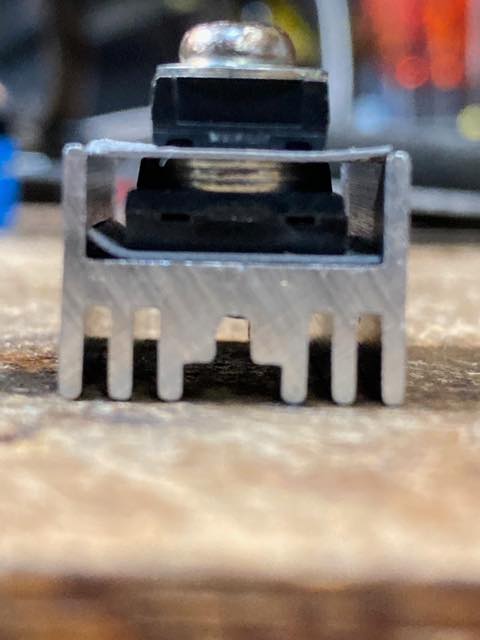

なお、今回は例の熱結合を配慮した形になってる。具体的にはこんな感じ。

上から順に、ワッシャ、前段トランジスタ、熱シート、ワッシャ3枚、後段トランジスタ、熱シートの順に重ね、ネジで放熱器に固定してある。

前段がTO-126、後段がTO-220パッケージなので、隙間埋めにワッシャ3枚カマして一気に固定って感じやね。実際には軽くネジ締めてから基板に乗せ、先に放熱器を向き調整してからハンダ固定し、ネジを本締め。その後二つのトランジスタの足をハンダって感じやな。

色々動作確認してみると、現状の設定で最大値が2.5Vぐらいでクリップする。少し設定を変更してみたいトコロやな。前段のエミッタ抵抗ぐらいしか弄るトコないけど(笑)。計算上はこれで0.4Wってコトなんやが、実はこれでも十分にウルサイ。

今はスピーカ出力で最大2Vp-pぐらいの音量で流してるけど、普通に聞けるね。手持ちの放射温度計で計測すると、室温20度ぐらいにおいて放熱器温度が50度前後で均衡してる。かれこれ2時間以上音楽を流し続けてるけど、問題なし。これならまぁ、トランジスタが飛ぶコトもなかろう。

とりあえず、長期ランニング環境を構築してみた。当分、BGMはコレやな。

(2024/02/26追記)

先に作成しておいたレベルメータ基板を合体させてみた。

なんかソレっぽく動作してるように見えるんやけど、実はカラクリがある。

元々この基板は、1Vp-pの正弦波に対して赤がギリギリ光らないレベルになるように入力アンプのゲインを調整してたのね。ところが、実際に鳴らしてみるとレベルメータが光るほどの入力においては、もう五月蝿くて仕方がないレベルの大音量になってしもた。

なので、基板に細工を行い、入力アンプのゲインを6〜7倍ぐらいにしてあるんよ、コレ。

だけど、実運用上は毎回そんなゲインを変えるわけにもイカン。なので、パワーアンプに入力ボリュームを設置し、レベルメータへはボリュームの手前の信号を分岐するように設計変更する必要がありそうやな。

そうすると、レベルメータ基板もまた色々と変更せなアカンな。入力ボリュームの軸が抜けてくる穴が必要やし、信号用のジャンパの位置も変更せなアカン。当然、ツマミを取り付けるだけのスペースも必要や。

結局、レベルメータ基板も詰め込みになるのか…

(2024/03/09追記)

●第三陣

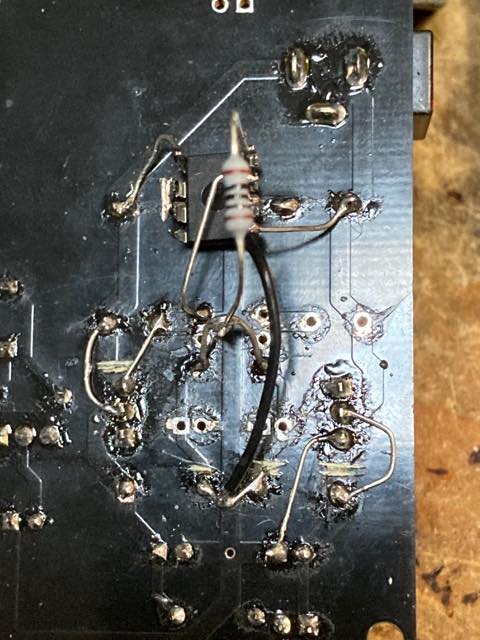

電源回路に関してかつての同級生から有難い助言をもらい、三端子レギュではなく中点生成回路を組むことにした。まずは実験ってコトで、チョイとバラックを組んでみる。

元の三端子レギュ等を撤去し、強引にバラックを組んでみる。アンプ部は残したままなので、そのまま負荷試験にもなるという寸法やな。

中点生成回路を組むのは初めてだったんやが、基本的にスピーカに流れた駆動電流の行き先がGNDから中点生成回路のパワトラを経由して電源アダプタへ戻っていくってルートが見えたので、その辺りの動きを確認しておいた。

で、結果的にいい感じに動作するコトがわかったんで、基板化して発注した。

到着した基板に早速部品を載せていく。まずは電源部のみ載せてみて、動作を確認。

問題なく±9.5Vが生成されてるコトを確認できたので、アンプ部の部品も全部実装する。

色々点検を済ませ、徐に動作させてみる。特に不具合もなく、順調に音楽を奏でてくれる。さすがに以前の±7.5Vから±9.5Vに上がったせいで、放熱器の温度は70度ぐらいまで上がるが、そこで安定したようだ。

入力コンデンサのパターンに一工夫して、通常のリード線タイプのフィルムコンデンサの他、チップタイプの高分子フィルムコンデンサも積めるようにしといた。上の写真は後者を積んでいる。実に調子良く鳴るね、コレ。

あと、どうもオーディオ用電解コンデンサ(特にリードタイプ)の雲行きがヨロシくなさそうなので、多少のサイズ違いでも取り付けられるようにパターンを工夫しといた。でも、今後2200uFとかのコンデンサの入手性も悪くなりそうな感じなので、電源部に関してはOS-CONみたいな奴が積めるようにしといた方が良いのかもね。

ま、これで完全無調整で動作できるパワーアンプとしては、一応の完成かな。

(2024/03/13追記)

●専用レベルメータ

第二陣用のレベルメータのままでは入力ボリュームが通らないのもあって、専用設計しなおした。ところが、なんと秋月の5mm高な電解コンデンサがのきなみ終了してやがる。まぁ、ココは別にオーディオ用が必要なワケではないんで、普通の奴を寝かせて実装するコトにするかな。

今のパターンやと寝かせにくいので、また変更せなアカン。まぁ、次のパワーアンプと一緒に発注すれば良いか…

(2024/03/16追記)

●専用レベルメータ再設計

とりあえずチャンと動いたアンプと一緒に動作させてたんやけど、どうにもリニアで動作するのが良くない。やはりVUにしたいがチップもない。ネットを漁ったところ、ちょっと変わったリミッタの入れ方があったので、それを実装するコトにしてまた再設計した。次のパワーアンプと一緒に発注するのはコレにしよう。

●専用ページ作成、他いろいろ

何かの機会にでも頒布できるようにするため、まずは組み立てに関する能書ページを作成した。

あと、試作基板の使わなくなった奴から部品を回収し、実験用の基板を作成した。まぁ、一部部品が足りなくて完成手前やけど。

古い基板は板一枚の状態にしてから拝んで捨てた。ほんま、最初はスッカスカだったのにねぇ…。

とりあえず、このアンプに関してはココまでかな。